環境

環境課題への取り組み

フォスター電機では本社およびすべての海外製造拠点でISO14001の認証を取得し、グループの環境方針、環境理念と中期環境目標を展開しています。また、本社では各拠点での活動内容を把握し、実績を確認しています。

環境理念・方針

環境理念

フォスターグループは、音響業界のグローバル企業として「未来社会に音で貢献する」をミッションに掲げた活動と環境との調和を最重要課題の一つとして、企業活動の全域で、持続可能な社会の実現に貢献します。

環境方針

ー前文ー

フォスターグループは、製品のライフサイクルにおいて、環境と調和するテクノロジーの追求により、気候変動への対応、資源循環型社会の実現への貢献による地球生態系保全に向けて、一人一人が、環境へのやさしさを優先して行動します。

- 環境マネジメントシステムの継続的改善、及びステークホルダーとの積極的なコミュニケーションと連携により持続可能な社会の実現に貢献します。

- 気候変動への対応に向け、原材料の調達から製造、輸送、販売、廃棄を含むバリューチェーン全体でCO₂排出削減、再生可能エネルギーの利用促進に取り組みます。

- グループ全体の活動及び製品開発において資源の有効活用を推進し、廃棄物削減に努めます。加えて製造工程における水資源の適正な使用に取り組みます。

- 生物多様性の保全に配慮した活動の推進、及び化学物質管理による汚染予防・環境負荷低減に努めます。

- グループ全体の活動に関連する国内外の環境法規制、及びその他要求事項を順守します。

- グループの活動に携わる人々への環境活動の啓蒙や従業員への教育を通じて、環境活動を実践できる人財を育成します。

【1993年7月トップマネジメントの承認により発行、2025年7月改訂】

中期環境目標2025-2027

2025年度までの環境目標(2018年度比-35%)を前倒しで達成したため、次期環境目標の見直しを1年早めて実施しました。新たな目標として、「気候変動への対応」と「資源循環型社会の実現への貢献による地球生態系保全」の2つの重点課題を設定しました。

| マテリアリティ項目 | 目標(2025年4月-2028年3月) | |

|---|---|---|

|

気候変動に対するレジリエンス向上 | |

| 温室効果ガス排出量の削減 *2030年目標 |

||

| エネルギー使用の効率化と再生可能エネルギー利用の促進 | ||

|

サーキュラーエコノミーの実現 | |

| 各国の環境法規制への対応と環境負荷の低減 | ||

| 自然生態系の保護と回復 | ||

環境活動実績

生物多様性の保全活動について

新中期環境目標の課題の一つとして、「生物多様性保全」を掲げ、生物多様性に関する講演会や研修の実施、および近隣のクリーン活動を継続しています。現在はTNFD(Task Force on Nature-related Financial Disclosures:自然関連財務情報開示タスクフォース)に基づく情報開示に向けて情報収集等の準備を進めています。

水リスクへの対応

各拠点では取水、排水について各地域の法規制に基づいた基準を設けて管理しています。本社では、世界資源研究所(WRI)の水リスク評価ツール“AQUEDUCT”を用いて、各拠点の地域の水リスクを把握しています。2020年からは、中期環境計画で「水使用量の削減」を掲げ、水リスクへの対応に取り組んでいます。

製品含有化学物質の管理

製品に含まれる化学物質による環境への影響をできる限り少なくするため、各国の法規制やお客様の要請を反映した独自の環境負荷物質管理標準を定めています。これに従って購入する部品・材料の管理を行い、規制対象となる物質を含まない製品を提供しています。このような体制のもとで部品・材料の化学物質含有情報を効率よく収集し、サプライチェーンの中で必要な情報を的確に伝達するためのマネジメントシステムを構築しています。

フォスターグループの環境対応の取り組み

本社社屋の取り組み

「昼光利用照明制御」「外気導入冷房システム」「氷蓄熱空調システム」「ダブルスキン」等による環境負荷低減技術を採用しました。昼間電力のピークカットやクールビズ・ウォームビズの推進、昼食時の館内消灯、また全館LED化を推進し、電力使用をさらに抑制しています。2024年10月から、再エネ発電所の電力であることが認証された

電力※を使用し、本社で消費する電力はすべて再生可能エネルギー由来となりました。

※非化石証書(再エネ指定)を用いた、実質再生可能エネルギー100%および二酸化炭素実排出係数をゼロとする電力

昼光利用照明制御

昼光利用照明制御

国内における電子マニフェストの導入

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物について、排出から最終処分までの流れを一貫して把握・管理することができる仕組みであり、それを電子化したものが電子マニフェストです。この導入により、事務処理の効率化を図ると共に、データの透明性を確保し、不法投棄を未然に防止し、排出事業者としての処理責任を果たすことができます。一元管理することで法令順守強化にも繋がります。現在、定期的に排出される産業廃棄物は運用を開始していますが、不定期排出物を含め、100%電子化を目指し運用を継続しています。

水資源の有効活用

当社はスピーカの音質を決める上で最も重要な振動板を自社で生産していることが、強みの一つです。しかし振動板に使用する紙製の部品を製造する工程においては、紙の原材料を水に分散させた材料を抄く“抄紙工程”が必要であり、大量の水を使用します。本社および番禺工場(中国)では、排水の再利用の検討を長年かけて進めており、2025年3月末の時点で抄紙工程で使用する水の60%に再生水を使用し、資源の有効活用をしています。

また、排水の再生化プロセスの中で回収した紙の原材料についてもリサイクルの検討を進めており、サブパーツに該当する紙リング等への採用を進め、廃棄材の6%を再利用しました。今後は、衣類等で進められている廃棄材の再利用を参考に廃棄材を使用した振動板等への採用や、さらなる廃棄材料を削減するアクションを進めます。

最終濾過タンク

中間処理

処理後

温室効果ガス(GHG)排出量削減(Scope1&2)

現地の規制やお客様からの要請、加えてフォスターグループ環境方針・CO₂削減アクションプログラムに基づき、限りある資源を効率的に活用するため、さまざまな取り組みを行っています。また、拠点間でベストプラクティスを水平展開する等、協力体制を構築しながら、その目標や削減活動を、全社員に展開し推進しています。

当社では、気候変動への対応として、再生可能エネルギーの利用を促進しています。2022年から中国の河原工場、ベトナムのバクニン工場に太陽光パネルを設置しています。また、オフィスでの再生可能エネルギー由来の電力の使用やグリーン電力証書の購入によりCO₂排出量の削減に取り組んでいます。今後も再生可能エネルギーの導入を進めてまいります。

河源工場(中国)に設置された太陽光パネル

河源工場(中国)に設置された太陽光パネル

バクニン工場(ベトナム)に設置された

バクニン工場(ベトナム)に設置された太陽光パネル

温室効果ガス(GHG)排出量削減活動(Scope3)

中期環境目標にScope3削減目標「2030年までに2018年比15%削減」を掲げて目標達成を目指して活動しています。

Scope3に占める割合が最も高いカテゴリー1(購入した製品およびサービス)を削減するため、2023年度から仕入先様の協力を得てエネルギー使用量調査を開始しています。2024年度もこの調査を継続し、調査結果に基づいて仕入れ先様とミーティングを行い実態把握を実施しています。また、仕入れ先様に対してサステナブル調達説明会を実施し、サステナビリティに関する最新動向と今後の方針、CO₂削減目標とエネルギー使用量調査のご協力をお願いしています。

カテゴリー4(輸送、配送(上流))に関しては、2024年度より物流領域の専門業者によるGHG排出量算定、削減支援サービスを導入しました。現行の物流管理システムのデータを使用し、算定頻度も増やすことにより、具体的な削減ポイントや変化点を効率的に見える化できるようになりました。今後は、対策を打つことにより改善を進めていきます。

社外とのコミュニケーション

Green Value Chain促進ネットワーク

環境省が推進するGreen Value Chain促進ネットワークに、企業会員として参加しています。

気候変動イニシアティブ(Japan Climate Initiative:JCI)

2020年より、「脱炭素化を目指す世界の最前線に日本から参加する」に賛同し、気候変動イニシアティブに参加しています。

環境デジタルプラットフォーム

2023年3月、コニカミノルタ株式会社が運営する、環境デジタルプラットフォームに参加しました。

環境対応製品

スピーカ

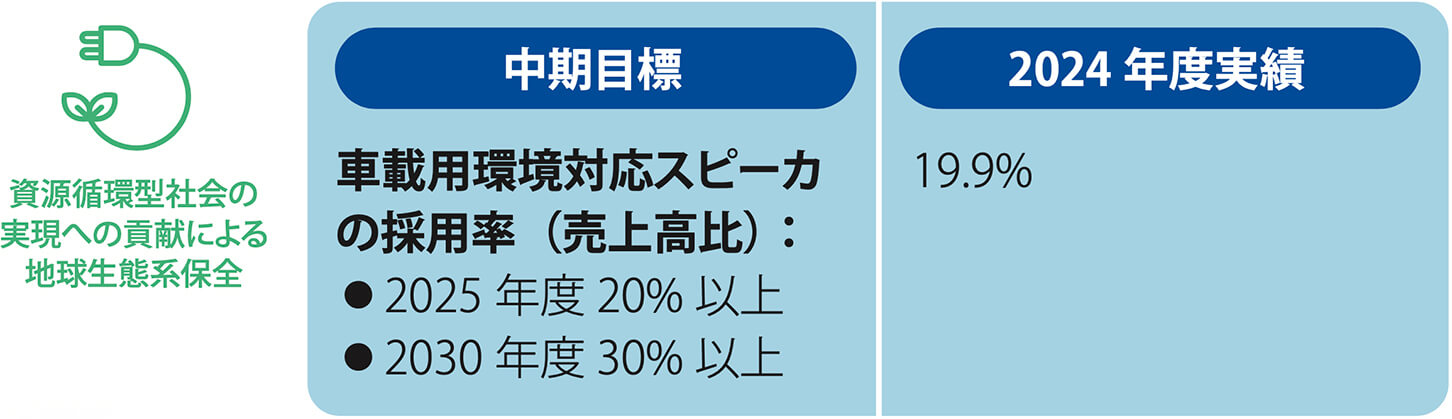

次世代の環境対応自動車向けスピーカの要素技術開発・量産導入の動きを加速させています。

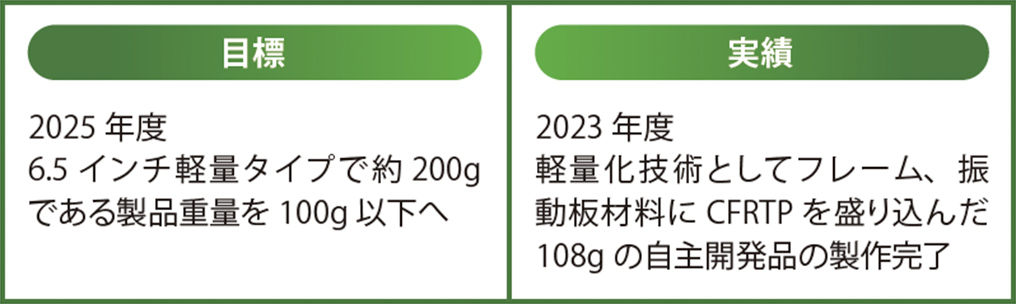

軽量化

CAE解析を用いての最適化設計により、樹脂部品や金属部品の最適化、新材料として熱可塑性の炭素繊維強化樹脂を検討しています。また、懸念される電気自動車の航続距離の延長や電費の効率化に繋がる軽量化技術を盛り込んだ自主開発品の製品化に取り組んでいます。

軽量化技術採用スピーカ

VOC(揮発性有機化合物)低減

生産現場環境、車室内環境のVOC低減に配慮した取り組みとして、部品結合に使用している有機溶剤タイプの接着剤を削減し、溶剤レス接着剤の開発・量産採用を推進しています。

※中期目標を、これら環境対応技術を盛り込んだ車載向けスピーカの量産採用を30%(売上高比率)とし、開発・導入を継続します。

CO₂排出削減

スピーカ製造における消費電力を減らし、CO₂排出量を削減するための設計開発活動を実施しています。部品結合の改善や変更を行い、乾燥炉の使用を段階的に減らすことにより、中期CO₂排出量削減目標の達成に向けて開発しています。

アクチュエータ

CASE※やVR/AR等に新しいユーザーインターフェースとして用いられるハプティック(触覚)用振動アクチュエータデバイスにも、環境対応を積極的に取り入れています。VOCに配慮して有害な溶剤を含まない接着剤を採用し、製品省力化のためにUV照射による速硬化やパルスヒートによる、はんだ工程省力化を実現しました。また、はんだ使用量低減のために抵抗溶接等の開発に取り組み、実用化しました。

※CASE:Connected(つながる)、Autonomous(自律走行)、Shared(共有)、Electric(電動)を意味する言葉

車載用薄型アクチュエータ

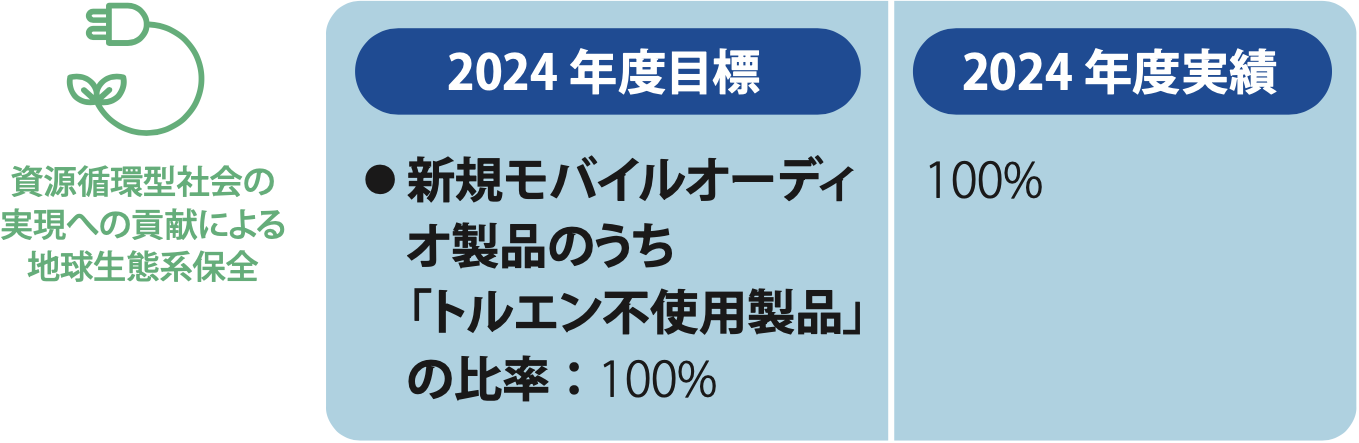

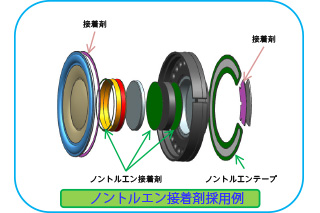

ヘッドホン & ヘッドセット

製品設計、工程設計への環境対応を積極的に取り入れています。製品での環境負荷物質の削減には各国の法的要求や、RoHS2等の最新情報を取り入れ、お客様への提案や水平展開を進めています。また、製造時に消費するエネルギー、廃棄する材料の削減には、廃材の極小化、設備導入による原材料の再利用、天然素材を用いた商品開発の継続が必要です。さらに、電子回路を有する製品には省電力部品を採用し、低消費電力製品の開発に取り組んでいます。ヘッドホン・ヘッドセットに使用されているマイクロスピーカに関しては、VOCの低減に配慮するために、新規設定マイクロスピーカにトルエン不使用の接着剤を導入することで、環境にやさしい商品づくりを行っています。(溶剤系接着剤を使用している部位の置き換えが対象)

目標達成のための仕組みとして、開発・設計段階でトルエン使用の可否を確認し、その後も毎月トルエン不使用製品をチェックする社内体制を構築しています。また、代替接着剤も継続的に検討しています。

環境配慮設計を施し環境配慮を施したマイクロスピーカ例

(ヘッドホン用口径35mm マイクロスピーカ)

省電力部品を採用した開発製品例

(Bluetooth ワイヤレスイヤホン)

環境月間

国内

環境講演会

役員および部門長、グループリーダーを対象に、「水資源問題の改善に向けた取り組み」について外部講師による講演会を実施し(ウェブで開催)、当社で取り組むべき課題について考える機会としました。

本社 昭島市内クリーン運動(ミニクリーン活動)

参加者は年間402名(参加率35.8%)と前年度比14%と増え、ごみの総重量は49.5Kgと増加しました。また、中学生にも職場体験を通じて活動に参加いただきました。

静岡オフィス 河川清掃活動

静岡オフィスでは静岡市の主催する「河川環境アドプトプログラム」(近隣河川を一定区間に分けて河川敷と参加者が縁組(Adopt)して環境美化と情報提供をする活動)に2022年から参加し、年に2回清掃活動をしています。

その他の活動

本社では身近な自然の写真投稿や環境にやさしい昼食メニューの提供等、さまざまな立場で環境への取り組みについて考えるきっかけとしました。

海外

フォスターグループの環境活動

6月を環境月間と定めておりましたが、今年度は期間を広げて環境イベントを開催しました。

中国、ベトナム、ミャンマー、アメリカの拠点では、環境知識や廃棄物管理に関するワークショップや社内研修、敷地内の植栽活動、緊急対応のための訓練等を実施し、環境意識の向上を図っています。また、環境保護や自然との共生をテーマに工場周辺の清掃活動を実施し、生物多様性を意識した活動を行いました。

「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言について

環境や気候変動に関するテーマを重要な課題と考え、2022年2月に「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD※)」提言への賛同を表明すると共に、TCFDの効果的な情報開示や適切な取り組みについて、賛同企業や金融機関等が議論を行うTCFDコンソーシアムに参画しました。

気候変動におけるリスクと機会を把握した上で、社内外の知見を生かしながら引き続き有効な対策を推進すると共に、TCFDの提言に沿った情報開示を積極的に進めています。

※気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures):各国の中央銀行・金融当局や国際機関が参加する金融安定理事会(FSB)が2015年に設立した、気候変動が経営に及ぼす影響の試算や情報開示のあり方について考えるタスクフォース。企業等に対し、気候変動関連リスクおよび機会に関する情報開示を推奨。

1.ガバナンス

当社はサステナビリティを重要なテーマとして捉え、2021年3月にESG経営宣言を制定しました。さらにマテリアリティの一つとして「気候変動の対応」を掲げ、その目標や削減活動は、全社員に展開され推進されています。

また、ESG経営を推進するため、代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会が月次開催されています。同委員会は、気候変動に関する課題に対し、サステナビリティ担当役員、各本部長および本社・グローバル拠点の各部門から任命されるサステナビリティ推進責任者出席のもと、課題認識、方針・施策を審議・決定し、進捗状況を共有・モニタリングするものです。

取締役会は、経営課題に関わるTCFDの賛同表明・情報開示、削減目標および施策等を審議・決定しています。また、同委員会の審議状況や進捗状況に関し、定期的もしくは必要に応じて報告を受け、当該業務執行状況を監督する役割を果たします。

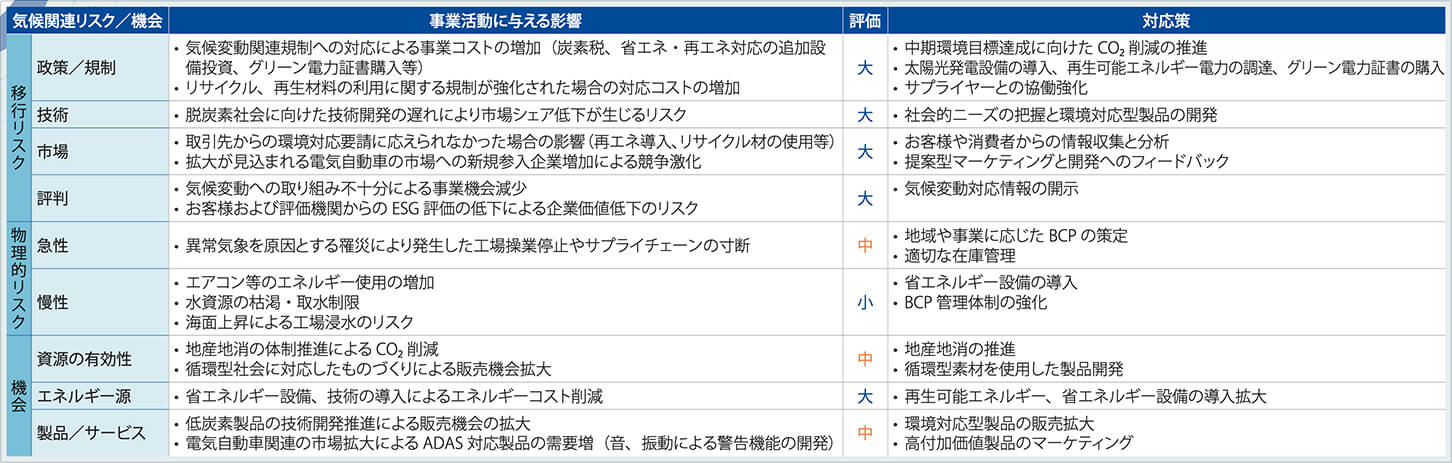

2.戦略

TCFD提言が提唱するフレームワークに基づいて、2030年時点の外部環境の変化を検討し、気候変動が当社に与える影響を分析しました。リスク・機会の分析にあたっては1.5℃と4℃シナリオを採用し、移行リスクに関しては気候変動の緩和に向け、政策や市場がどのように移行するかを考えました。また、物理的リスクに関しては、気候変動に伴う気象災害の頻度や影響がどのように変化するかを分析しました。

特定したリスクおよび機会の対応については中期事業計画へ展開すると共に、今後は自社への財務的な影響についても検討を進めます。また、インパクトの大きい一部の車載関連事業を対象に分析を行っていますが、対象外となった事業も含めて、引き続き分析を進めます。

気候変動リスクと機会に関する事業影響

・対象事業:当社の主要事業である車載ビジネスが対象

・事業活動への影響度:「大」「中」「小」の3段階で評価

[使用したシナリオ]

移行リスク: International Energy Agency(IEA)(※1

・World Energy Outlook 2022: APS (※2 、STEPS (※3

・Net Zero Emissions by 2050 Scenario (※4

物理的リスク: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (※5

・第6次報告書:SSP1-1.9、SSP5-8.5 (※6

※1. IEA/International Energy Agency:国際エネルギー機関

※2. APS/Announced Pledges Scenario:表明公約シナリオ

※3. STEPS/Stated Policies Scenario:公表政策シナリオ

※4. NZE/Net Zero Emissions by 2050 Scenario :2050年ネットゼロ排出シナリオ

※5. IPCC/Intergovernmental Panel on Climate Change: 気候変動に関する政府間パネル

※6. SSP/Shared socioeconomic pathways:共通社会経済経路

3.リスク管理

経営に支障をきたす可能性のあるリスクに迅速かつ的確に対処するため、代表取締役社長を委員長とするリスク・危機管理委員会を設置しています。これにより、全社的なリスクの評価、管理、対策立案とその実行を行っています。

特に気候変動に関連するリスクについては、同委員会の総合リスク評価においてこれをトップリスクの一つとして位置づけ、サステナビリティ委員会がリスクの識別・評価し、対応策を講じる等、実効性を高めています。

当該リスク管理、対応策の状況等については、取締役会においても情報共有が行われ、全社のリスク・危機管理について監督およびモニタリングを実施すると共に、リスク評価とマテリアリティ分析の整合性を図ることで、全社における総合的リスク管理の強化を進めています。

4.目標と指標

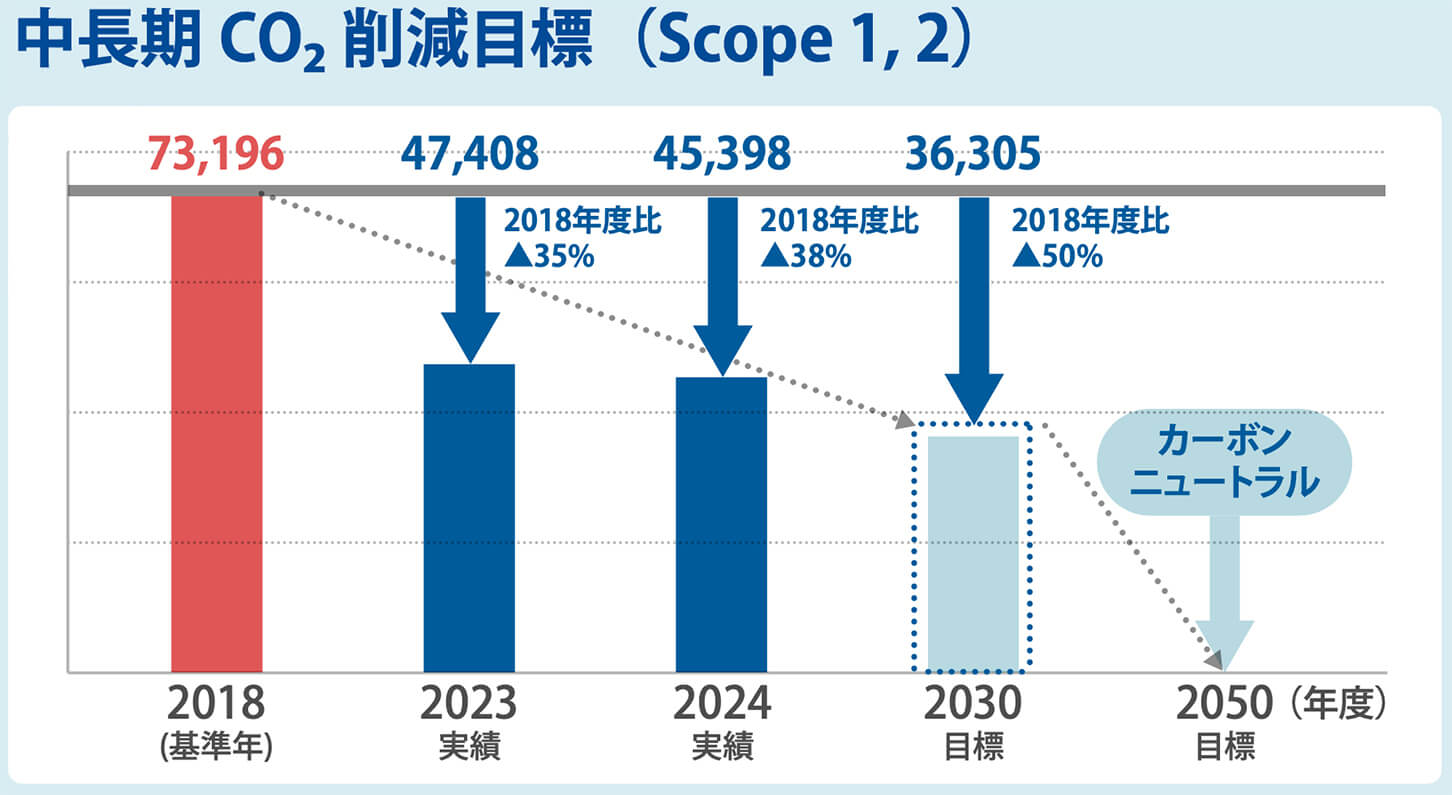

2021年にCO₂排出量削減目標の見直しを行い、中期ではScope1、2で2030年までに2018年度比50%削減、Scope3で2030年までに2018年度比15%削減、長期では2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指す目標を掲げ、削減に向けた活動を推進しています。

これらの目標を達成すべく、CO₂削減アクションプログラム【Ver.2025】を策定しました。当社グループ全体において本社、拠点が一体となり、CO₂削減活動を加速させます。

3. 具体的な削減施策

1.自社による省電力化(地道活動/革新的活動)

■地道活動

具体的施策:

・運用改善:運用、メンテナンス、保温・断熱改善、等

・省エネ設備の導入:各設備の改造・更新

■革新的活動

活動内容:

・新しい製造方法・設計仕様の研究・導入

具体的施策:

・次世代スピーカプロジェクトによる革新的技術開発、等

2.再生可能エネルギー電力の調達

・費用対効果を検証のうえ、電力会社からの購入電力を再エネ100%メニューに切替

3.自社による再生エネルギー発電

・自社太陽光発電設備の導入

4.グリーン電力証書購入によるオフセット(不足分)

・海外工場におけるグリーン電力証書の購入

4. 具体的なKPI

各拠点で電力使用量を削減のKPIに設定し、計画的な省エネルギー活動を推進しています。これらの活動を通じて、Scope1、2の2030年度目標(2018年度比50%削減)の確実な達成を目指します。