ガバナンス

コーポレートガバナンス

方針

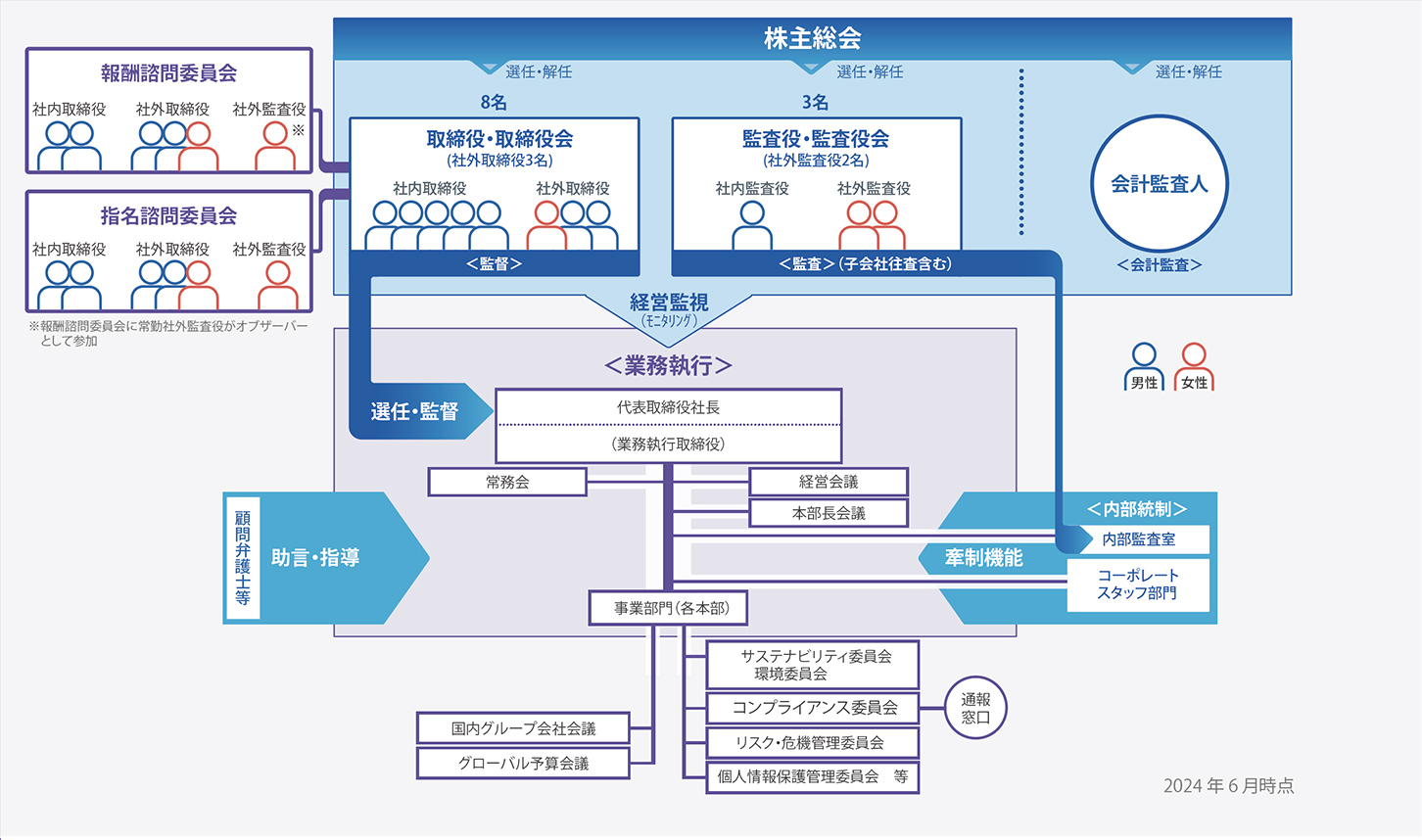

企業価値・株主価値の最大化を図るため、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる意思決定と、適法かつ適正な業務執行が可能な経営体制および公正で健全な経営システムの確立が重要であると認識し、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。

コーポレートガバナンス体制

取締役会

取締役会を、原則として月1回定時に、またその他必要に応じて臨時に開催し、経営方針、経営戦略に係る重要案件および重要な業務執行を審議・決定すると共に、独立した客観的な立場から経営陣を監督しています。

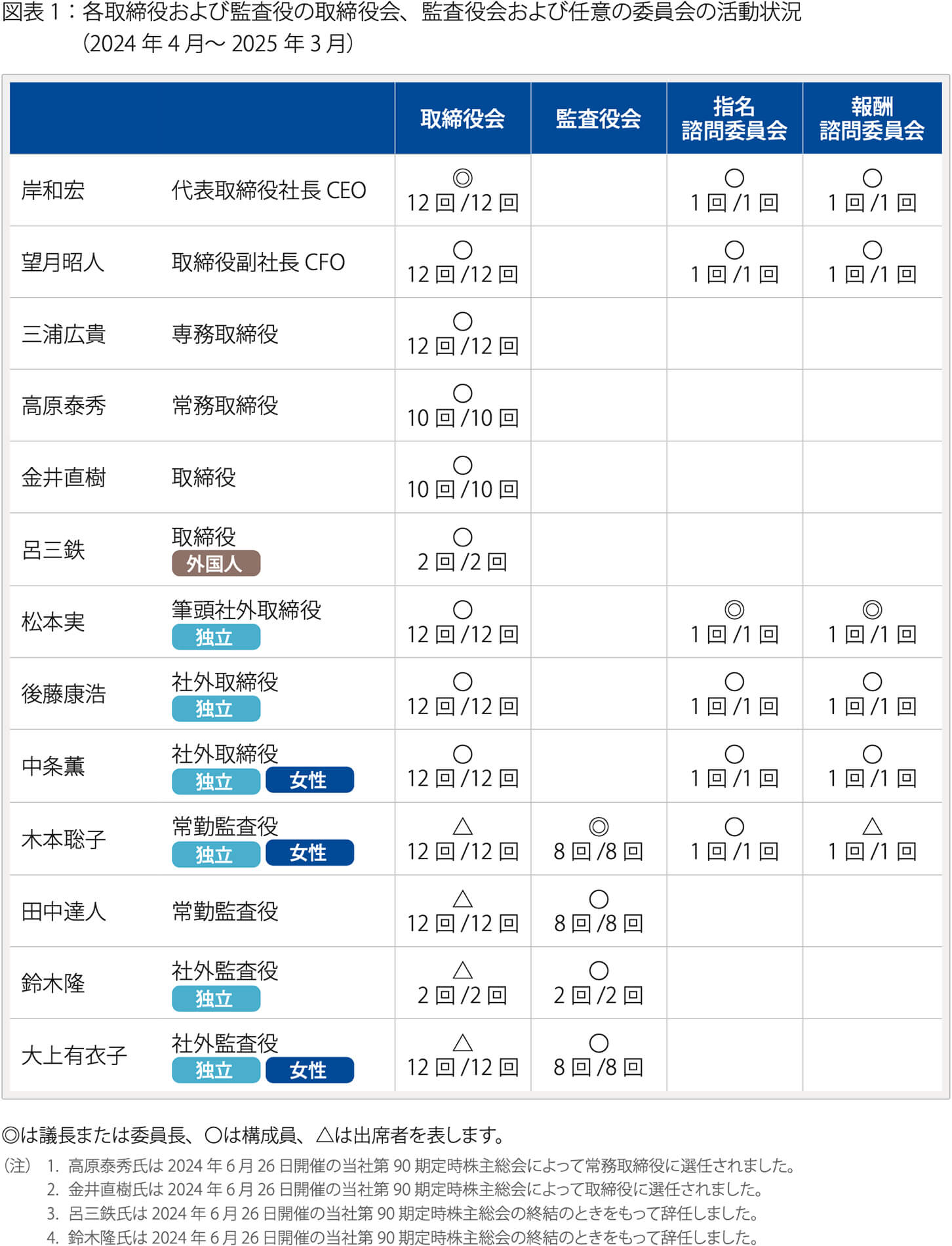

・取締役会の構成員と出席状況

取締役会は取締役8名で構成され、監査役4名が出席しています。出席者のうち過半数の7名(独立社外取締役3名および監査役4名)が独立した立場で経営を監督または監査する立場にあります。また、当社は社長が取締役会議長を務めています。現在は事業変革期にあり重要な業務執行に係る議案も多いことから、業務執行の状況や社内の状況に精通した社長が、取締役会の議長を主催することで、より円滑な取締役会の運営ができると考えています。さらに、取締役会の実効性を高めるため、社外取締役主催の取締役意見交換会も開催しています。

当該事業年度における取締役会構成員と出席状況は、図表1に示すとおりです。

・取締役会の主な検討事項

株主総会議案、法定決議事項の他、経営方針、事業計画、サステナビリティに係る課題等、重要な業務執行に関する事項の決議や、重要な業務執行の進捗状況の報告をしています。当該報告事項には、社外取締役と監査役の意見交換会や独立役員の意見交換会等により要望された事項も記載され、活発な意見交換が行われています。

監査役会

監査役会が定めた監査の基準や方針等に従い、監査役は取締役会をはじめ重要な会議に出席し、職務執行の監査を行います。

・監査役会の構成員と出席状況

監査役会は4名(うち社外監査役3名)で構成され、各監査役は会計、税務、法務のいずれかにおいて相当の知見を有しています。

当該事業年度における監査役会構成員と出席状況は図表1に示すとおりです。

・監査役会の主な検討事項

監査方針、事業報告および附属明細書の適法性、取締役の職務執行の適法性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等です。

指名諮問委員会の活動状況

委員長は筆頭独立社外取締役であり、委員は社外取締役3名、社内取締役2名および社外監査役で構成されています。

役員(取締役および監査役)の公正かつ透明性ある人選・選任等を図るべく、取締役会が株主総会に提出する取締役および監査役の選任、解任に関する議案ならびに取締役会における社長の選任・解任に関する議案の内容について、その原案を決定しています。社長の選任プロセスにおいては、後継者計画や候補者選定、また当該候補者との面談を行う権限を有しています。

当該事業年度において、当委員会を1回開催しました。

・CEO候補者を選定するための具体的選考基準の討議

・CEO候補者との面談

・CEO候補者の選定

・第91期定時株主総会に上程する取締役および監査役の選定と当該候補者の取締役会および監査役会への候補者提出

なお、個々の委員の出席状況は図表1のとおりです。

報酬諮問委員会の活動状況

委員長は筆頭独立社外取締役であり、委員は社外取締役3名、社内取締役2名で構成されています。また、社外監査役がオブザーバーとして出席しています。

取締役の公正かつ透明性ある報酬の決定や処遇等を図るべく、取締役の報酬体系・基準・方針および個人別の報酬内容について、株主総会決議による報酬限度額および報酬内規で定める範囲内で決定する権限を有しています。

当該事業年度において、当委員会を1回開催しました。

・当該事業年度における全社業績および各本部業績レビュー

・上記に基づく単年度業績連動報酬の個人評価

・上記に基づき中期事業計画の進捗状況のレビューと中長期業績

・連動報酬の個人評価

取締役の報酬総額は、2025年6月25日の取締役会に上程され、承認を受けています。各取締役(執行役員を含む)の報酬については、同取締役会から委員会に、その総額および取締役等報酬内規に定める範囲内で一任する旨の決議が行われ、これを受けて同委員会にて決定されました。

なお、個々の委員の出席状況は図表1のとおりです。

役員の意見交換会

コーポレートガバナンス強化のため、下記のとおり意見交換会を実施しています。各会では、問題提起を含め自由闊達で建設的な議論・意見交換が行われ、その内容は取締役会での議論・運営、経営の監督、業務執行等に生かされています。

取締役会の実効性評価

取締役会の実効性向上のため、各取締役および各監査役へのアンケートをもとに取締役会の実効性の評価を行うと共に、その結果を取締役会の運営に生かしています。

取締役会の実効性評価結果の概要

- 当該事業年度(2024年度)

1)構成

取締役会の構成は、多様な経験や見識を持つ社内外の役員によりバランスがとれており、十分な意思疎通と活発な議論を行える適切な規模となっている。一方で、投資家の視点、技術・研究開発及び総合的戦略判断等に知見をもつ取締役、外国人登用が、今後の課題です。

2)運営状況

取締役会での充実した議論に資するため、取締役会の開催前に資料を配布し、議題の提案の背景、目的、その内容について理解の促進が図られている。また、必要に応じて取締役会事務局等より説明が行われている。開催頻度も適切に設定されている。資料の早期提示は改善されているが、社外役員への資料提供の早期化・事前説明には改善の余地がある。重要案件の場合は、定時取締役会を待たず臨時取締役会を開催する等、審議を重ねることがさらなる活性化につながると考えられる。

3)審議状況

取締役会開催時間の拡大に伴い、議案説明が丁寧になり、質疑や議論の時間も十分に確保された議事進行がなされ、自由闊達で建設的な議論・意見交換等、実効性が高まっている。今後に向けては、海外拠点ごとの事業の実態や状況把握による審議の充実や中期事業計画等の重要事項に関する議論の活性化がさらに必要である。 - 今後の取り組み

当該事業年度の評価結果を踏まえ、以下の取り組みを実施することによって、取締役会のさらなる審議の充実と実効性の向上を図る。

・資料の早期提示、重要事案の資料提供早期化・事前説明の改善

・経営戦略、重要事案の審議充実度の向上及びフォローアップ報告の充実

・海外拠点ごとの事業の実態や状況把握による審議の充実

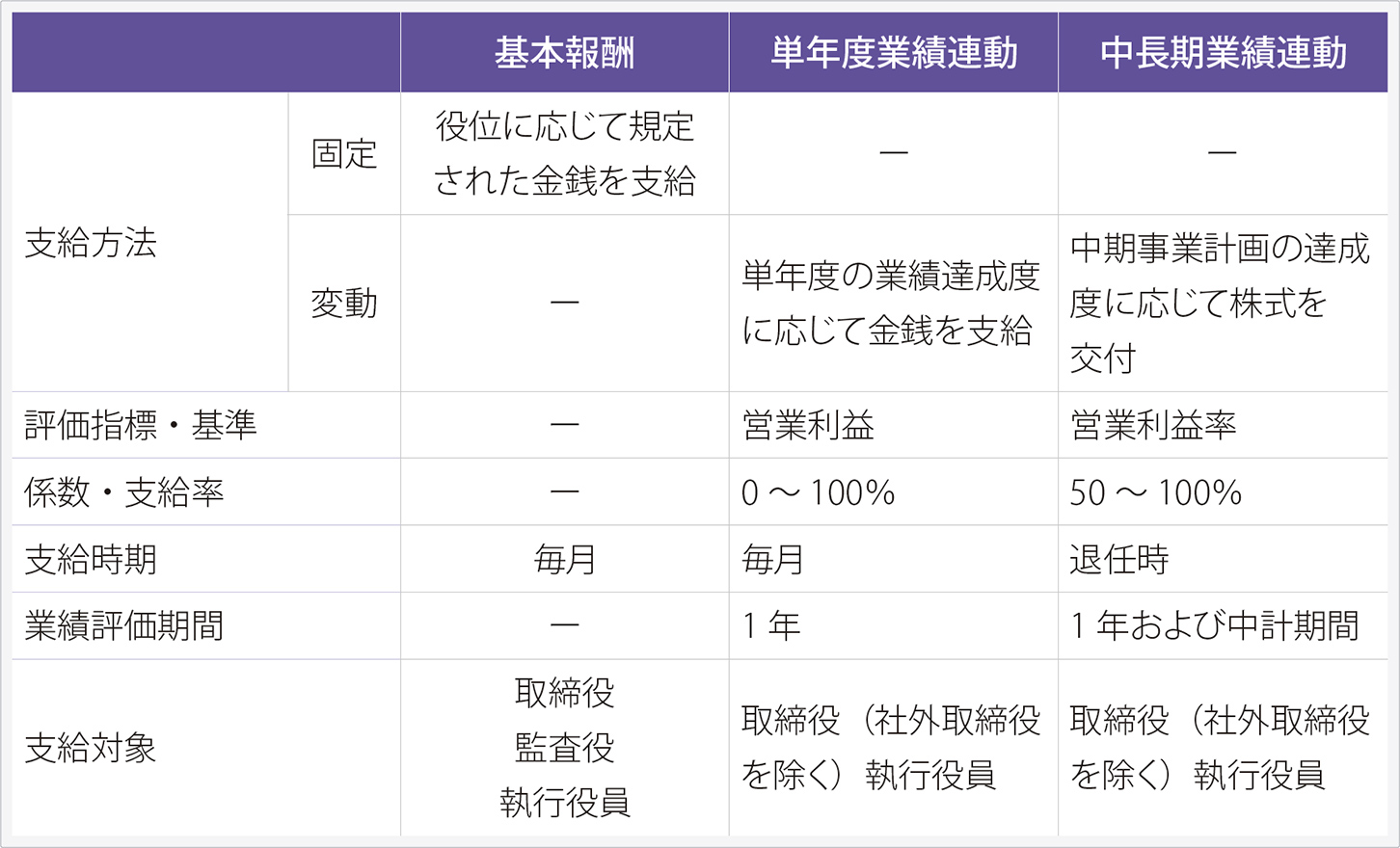

役員報酬制度の概要

取締役および監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で支給されます。取締役に関しては、取締役の公正かつ透明性ある報酬の決定や処遇等を図るべく、取締役の報酬体系・基準・方針および個人別の報酬内容について、報酬諮問委員会において決定します。

社内取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬および役位に応じた株式報酬で構成されています。監査役の報酬体系・基準・方針および個人別の報酬内容については、監査役会において決定します。

フォスターグループの企業行動要綱

国・地域の内外を問わず、すべての法律・法令、国際ルールおよびその精神・趣旨ならびに企業倫理を順守すると共に、社会的良識をもって行動することを謳った企業行動要綱を制定しています。

- フォスターグループ企業行動要綱

(PDF:226KB)

(PDF:226KB)

コンプライアンス

方針

CSR思想の中核の一つとしてコンプライアンス(法令および企業倫理の順守)を重視しており、全フォスターグループを対象として、コンプライアンス・プログラム(社内ルールの整備と体制の構築)を推進しています。

コンプライアンス体制

コンプライアンス・プログラムを推進する上で重視すべきは、自浄作用となる内部通報制度です。24時間メール受付を開放している顧問弁護士、社内において独立性の高い内部監査室および人事担当者を窓口とする「コンプライアンスホットライン」および「ハラスメントヘルプライン」を設け、国内外で発生するコンプライアンス違反等の内部通報窓口として機能させています。また、通報・相談窓口は、全グループの社員・役員の他、その家族および取引先の社員も利用できるよう、門戸を広く開放しています。さらに、内部通報制度の周知徹底のため、社員向けの「コンプライアンスホットライン」「ハラスメントヘルプライン」説明会を実施しています。

なお、内部通報者の保護には十分留意し、不当な扱いやトラブルに巻き込まれることがないよう、内部通報取扱規程等の社内規程を設けて周知徹底することも重要です。公益通報者保護法改正を踏まえ、内部通報取扱規程において、通報者を特定し得る情報の守秘義務を徹底すると共に、通報者の探索禁止、通報者への報復・不利益取り扱いの禁止に違反した場合には懲戒の対象となり得る旨を明記しています。

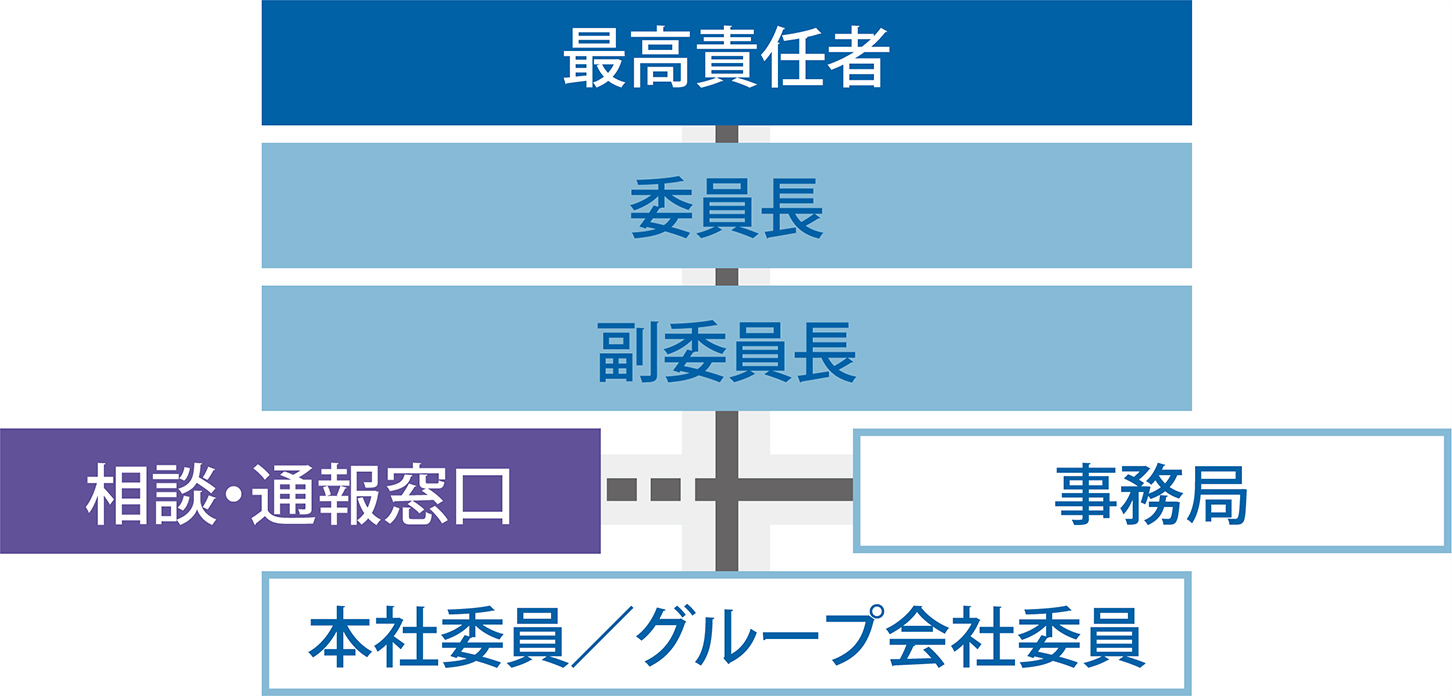

コンプライアンス委員会

代表取締役社長を最高責任者として、コンプライアンス・プログラムを推進しています。「フォスターグループ社員行動規範」に基づき設置されました。

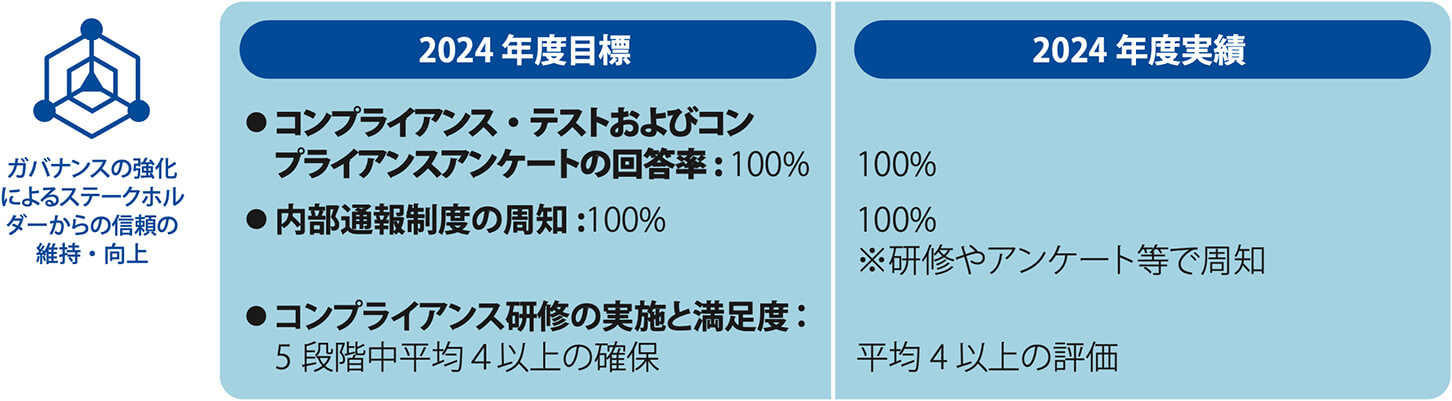

2024年度は、「フォスターグループ社員行動規範」をはじめコンプライアンス全般に関するコンプライアンス・テストおよびコンプライアンス・アンケートを実施しました。また、全社員を対象として下請法、輸出管理、贈収賄・腐敗行為防止に係るコンプライアンス研修(Web研修)、顧問弁護士によるハラスメントを含むコンプライアンス研修等を開催する等、コンプライアンス意識の向上に努めました。

コンプライアンス委員会組織図(リスク・危機管理委員会は本組織図に準ずる)

腐敗防止への取り組み

腐敗防止に関して「フォスターグループ社員行動規範」において基本的な考え方を定め、役員および全社員への浸透を図ってきました。また、政府関係者に対する贈賄の防止および私人に対する過度な接待・贈答または被接待・被贈答の防止に係る取り組み体制を取り決め、企業の贈収賄行為、腐敗行為を未然に防止することを目的として、「贈収賄等防止規程」を制定しています。なお、腐敗防止に関する法令、「フォスターグループ社員行動規範」、「贈収賄等防止規程」およびその他社内規則等の違反は、「コンプライアンスホットライン」の通報対象になります。

リスクマネジメント

方針

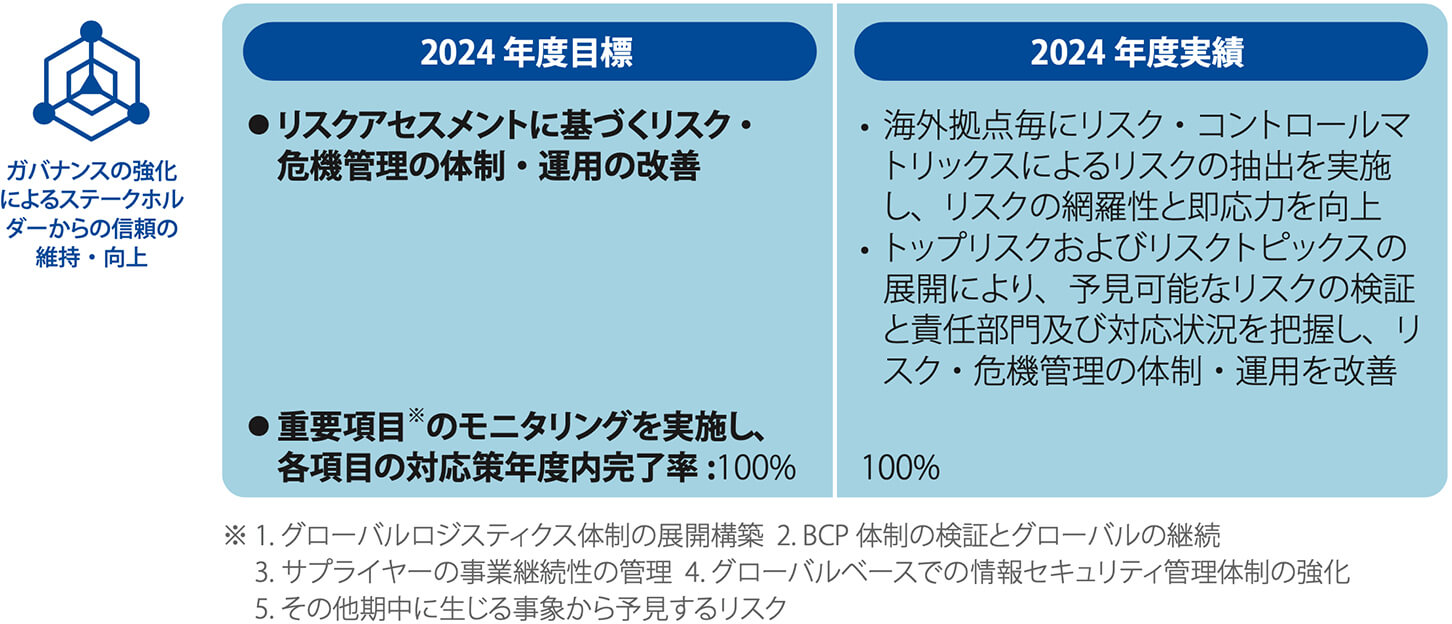

リスクを事前に予測し、リスクが具現化されることを未然に防ぐため、然るべき対策を講ずること、および万一リスクが発現・具現化して危機が発生した場合に、被害を最小化することが主な目的です。具体的には、「フォワードルッキングなリスク・危機管理に向けての態勢作り」を運営の基本方針として、「RCM(リスクコントロールマトリックス)フレームワーク」の高度化および情報管理・共有体制の強化を図っています。

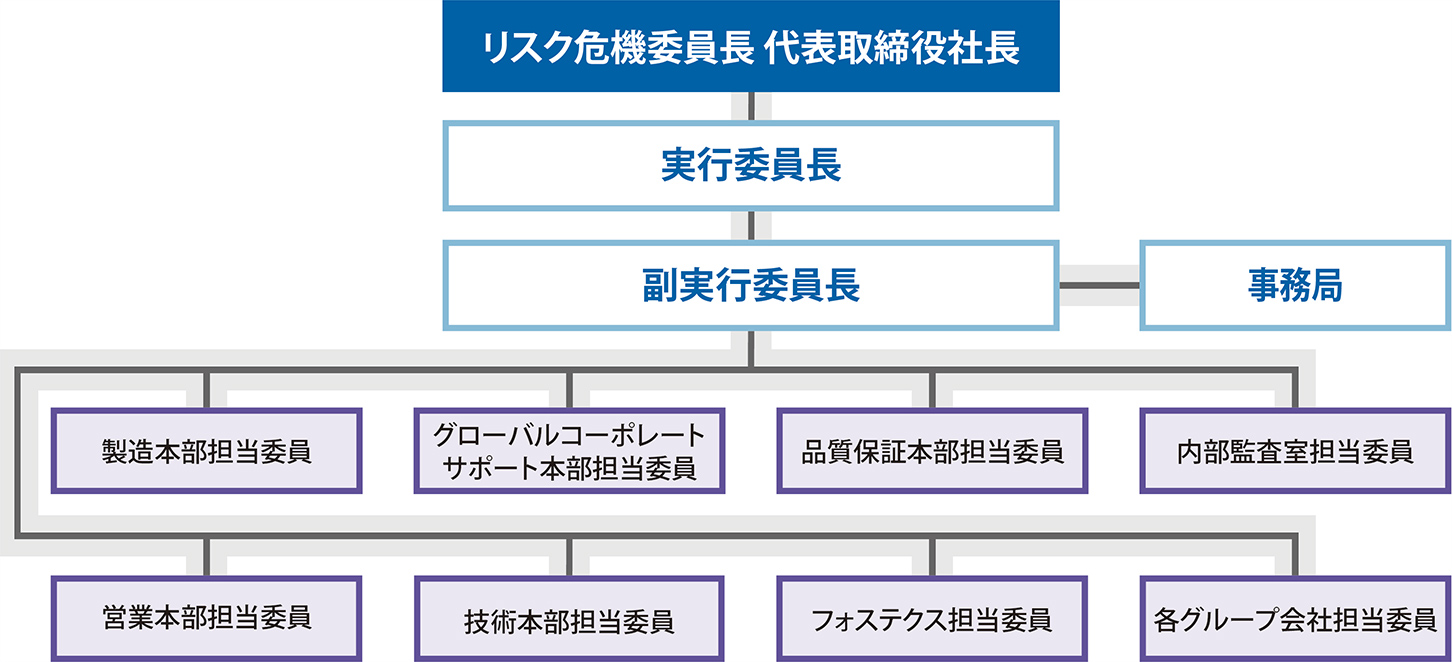

リスクマネジメント体制

基礎として「リスク・危機管理規程」を定め、代表取締役社長を委員長とするリスク・危機管理委員会を設置し、チェックリストを用いてフォスター電機全体に対してリスクの抽出・分析および分析結果に基づく対策を講ずるよう運営を進めています。

事件・事故が発生した場合は、被害を最小化し、可能な限り短時間で原状を回復します。また、再発防止を目的として、リスク・危機管理委員会のメンバーを中心とする危機対策本部を設置する等、迅速に対策を講じています。

リスク・危機管理委員会

各担当部門により毎年実施されるリスク再点検結果に基づき、リスクの特定と評価を行っています。各々のリスクの中から、委員会として管理が必要とされる重要なリスク項目を定めています。当該重要なリスク項目、顕在化しているトップリスクおよび今後当社に影響が想定されるリスクトピックスについては、3か月毎に開催される定期の委員会を通して、対応状況等を具体的にモニタリングしています。また、リスク評価の結果を、経営方針策定のためのインプット情報として提供します。当該委員会の運営状況、直面するリスクおよび対応状況を適宜取締役会に報告しているため、取締役会は社外役員の専門的な知見による助言・指導を含めて、リスク管理への監督機能を発揮できます。なお、2024年度は、重要なリスク項目として、BCP体制の検証とグローバル展開の継続、グローバルベースでの情報セキュリティ管理体制の強化、サプライヤーの事業継続性の管理、グローバルロジスティックス体制の構築についてのモニタリングを実施しました。

※体制は、コンプライアンス委員会に準ずる

事業継続計画(BCP)

方針

経営上の諸々のリスクや危機を事前に防止・回避すること。また万一リスクが発現・具現化して危機が発生した場合には、当社の被害を最小化し、お客様にご迷惑をかけないことを最優先として、サプライチェーンの皆様との連携とご協力により、グローバル体制の構築を推進します。

推進体制

トップマネジメントにより組織されるリスク危機管理委員会の判断のもと、各機能部門による機能復旧活動、ならびに取締役会、各拠点対策本部との連携により、事業継続を推進しています。

主な活動・対策

緊急連絡システム(安否確認システム)の運用

災害の多発する国内において、緊急連絡システムを運用、迅速な初動対応を実施します。

防災活動

2024年度は、南海トラフ沖地震の発生確率更新を機に、国内事業所合同のBCP訓練を実施しました。訓練準備を通じて、潜在リスクの確認や改善活動を行いました。想定外の状況に強いBCP体制の整備を行います。また、近隣企業との防災協定の締結を継続しました。近年では、働き方改革による在宅勤務への取り組みをも鑑みる、新たな防災体制を構築します。

国連グローバルコンパクトにおける活動

国連グローバルコンパクトに署名、2017年より防災・減災(DRR)分科会に参加しています。気候変動に伴い世界各地で大規模災害の発生が増加する中、企業に求められる防災・減災の社会的役割を果たすべく、具体的な貢献策を検討・実行し、「仙台防災枠組」の実施およびSDGsへの貢献を目的として活動しています。

害虫対策

海外製造拠点において定期的な害虫発生防止対策を実施し、過去に猛威を振るったヒアリ等の被害を未然に防止しています。

防災訓練

海外拠点では、年1回の防災訓練を実施しています。社員の安全を最優先として取り組み、従来の火災のみならず感染症にも備えた訓練です。

大阪新オフィスでの

避難器具取り扱い講習

中国工場での害虫発生防止対策

ベトナム工場での感染症発生対策訓練

目標・実績

BCP体制の検証と、グローバル展開の継続を重点項目として活動しています。2024年度実績としてBCP訓練を通じた初動対応習熟度向上とコンテンツ整備、ならびに「被災シナリオ」への体制整備を行いました。

税務に対する考え方

基本姿勢

各国・地域の税務関連法令や国際ルールに従い、事業戦略および持続可能な開発戦略に沿って税務コンプライアンスの維持・向上に努め、適切に税務申告や納税を行います。

各国・地域の税務関連法令の違いを利用して、事業目的もなく低税率を享受することはありません。

ガバナンス

本社グローバルコーポレートサポート本部財務経理部内にグローバル税務課を設置し、税務リスクの管理・モニタリングを行っていますが、重要事項については、取締役会を含むトップマネジメントに報告して指示を受けています。

国外関係者との取引条件

独立企業の原則に基づいて価格を設定しています。

税務当局との関係

税務当局への情報提供等に誠意をもって対応しています。また、移転価格税制の適用に係る予測可能性を確保するために、二国間事前確認(BAPA)を受けています。

透明性の確保と国際最低課税額に対する法人税への対応

金融商品取引法や関係法令等を順守し、有価証券報告書を作成、開示しています。租税に関しても、有価証券報告書において、法令等に基づいて開示しています。

OECD/G20において議論されてきたBEPS2.0プロジェクトの第2の柱に基づき、新たに創設された国際最低課税額に対する法人税について、適格国別報告書に基づく適用免除基準を充足するかどうかを検討しながら適切に対応します。

情報セキュリティ

方針

掲げる社是「誠実」のもと、お客様、取引先ならびに株主、社員等ステークホルダーからの信頼を確保することが重要であり、情報資産に対する適切な管理を重要な経営課題として認識しています。

当社グループが保有する情報資産を適切に保護し、取り扱うため、情報セキュリティポリシーを以下のとおり定めます。

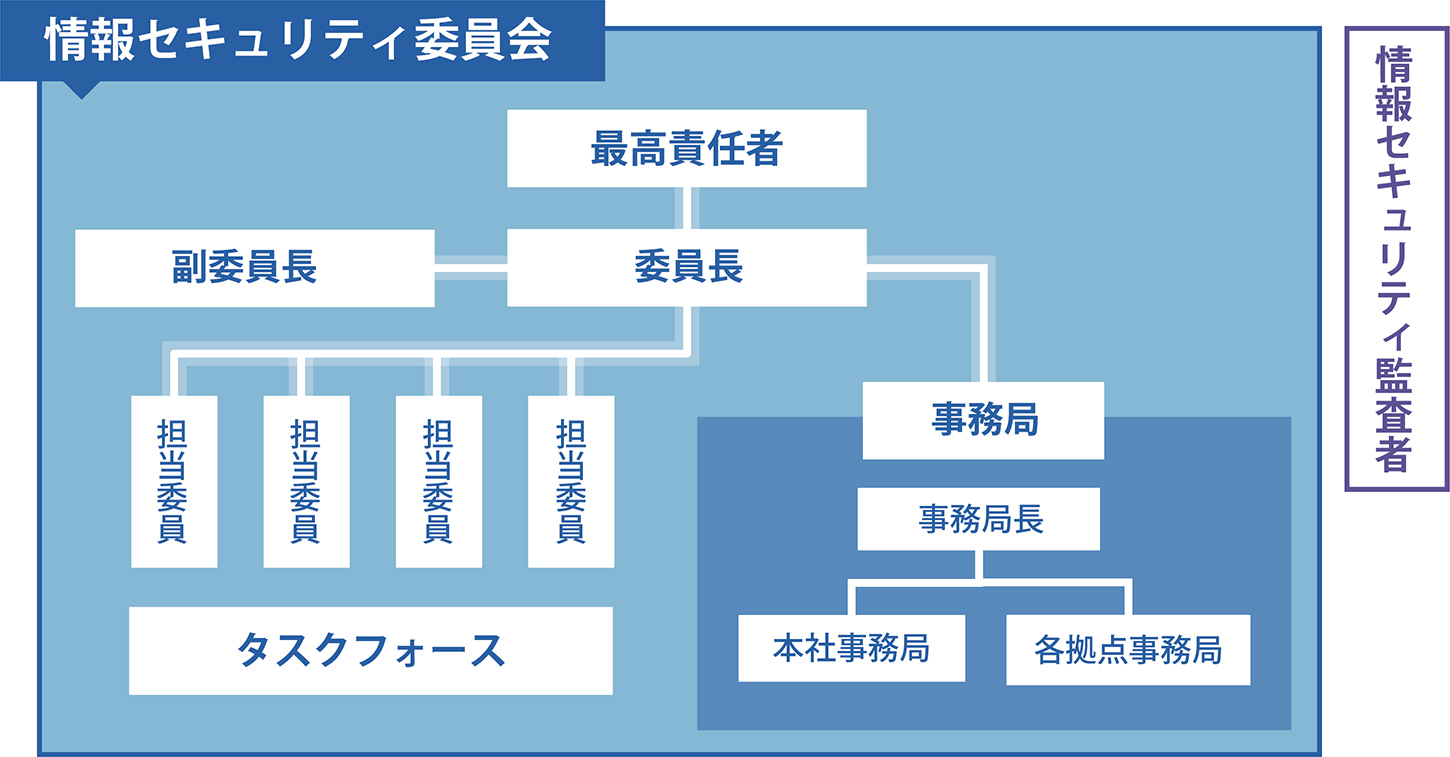

推進体制

保有するすべての情報資産を保護し、適切な管理を行うため、代表取締役社長を最高責任者とした、経営層を委員に含む情報セキュリティ委員会を設置し、情報セキュリティ管理状況の把握と、リスク分析に従った必要なセキュリティ対策を迅速に実施する体制を維持します。

主な活動・対策

情報資産に係る不正アクセス・破壊・情報漏えい・改ざん等の事故を未然に防止するため、日々変動するセキュリティ脅威に対し、組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置の観点から適切な対策を実施します。

セキュリティ向上策の一環として、内部訓練や第三者機関による脆弱性診断等を定期的に実施します。

認証取得

情報セキュリティマネジメントシステム構築の一環として、お客様の要請に基づき、VDA(ドイツ自動車工業会)が構築した、ドイツ自動車業界のサプライチェーンを対象とする情報セキュリティ基準であるTISAX(Trusted Information Security Assessment eXchange)の認証を取得しています。