社会

サプライチェーンとの関係

責任ある調達活動

社是「誠実」に基づき、事業を通じて社会的課題を解決すると共にサステナビリティの取り組みを通じて社会の発展に貢献します。

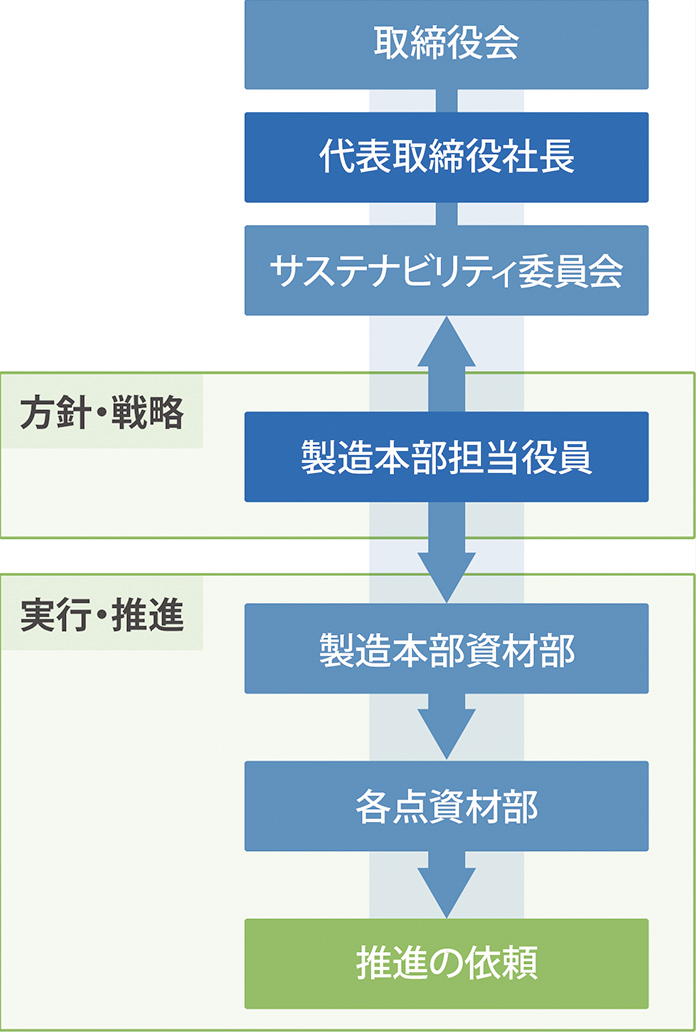

責任者・体制

調達部門は製造本部に属し、本部長(取締役)を責任者として活動しています。各製造拠点には調達部門が設置され、本社の調達部門が各拠点と緊密に連携しながら、全社的なサステナビリティ活動を推進しています。

サステナビリティの基本方針や重点課題は、代表取締役社長を委員長とし関連部門の代表をコアメンバーとするサステナビリティ委員会(毎月開催)、全拠点の調達部門責任者が出席するグローバル調達会議(年2回開催)、当社社長以下関係役員と仕入先経営者が出席するグローバルプロキュアメントカンファレンス(隔年開催)において展開・共有し、運用管理しています。

贈収賄・利益相反防止の取り組み

「フォスターグループ社員行動規範」において、仕入先様との健全な関係を維持するため、贈収賄および利益相反行為を明確に禁止しています。具体的には、金銭・商品券類の授受、贈答品の収受、接待等について厳格なルールを定め、公正で透明性の高い取引の実践に努めています。

サプライチェーンのデューデリジェンス

当社グループは、サステナビリティ行動規範遵守のため、サプライチェーンのデューデリジェンスを実施しています。当社の行動規範は、RBA(責任ある企業同盟)行動規範やAIAG、Drive Sustainability等の国際的規範・原則に基づいており、仕入先様に対してもご支持いただくことを求めています。法令や国際規範の原則を加味し、労働・人権、安全衛生、環境、倫理、管理システムの内容を網羅しています。

仕入先様には、これらの要請事項を明確に伝えるため、取引開始時にサステナビリティ行動規範への同意を義務付けており、日本語、英語、中国語、ベトナム語で作成しホームページに掲載しています。また、改訂時には仕入先様全社に配布し、周知徹底を図っています。

- フォスターグループサプライヤーサステナビリティ行動規範綱

(PDF:573KB)

(PDF:573KB)

二次以降の仕入先様に対する取り組み

仕入先様には、サステナビリティ行動規範の要求事項を二次以降の仕入先様にも伝達し、その遵守状況を確認するよう要請することで、サプライチェーン全体での持続可能な調達活動の実現に向けて取り組んでいます。

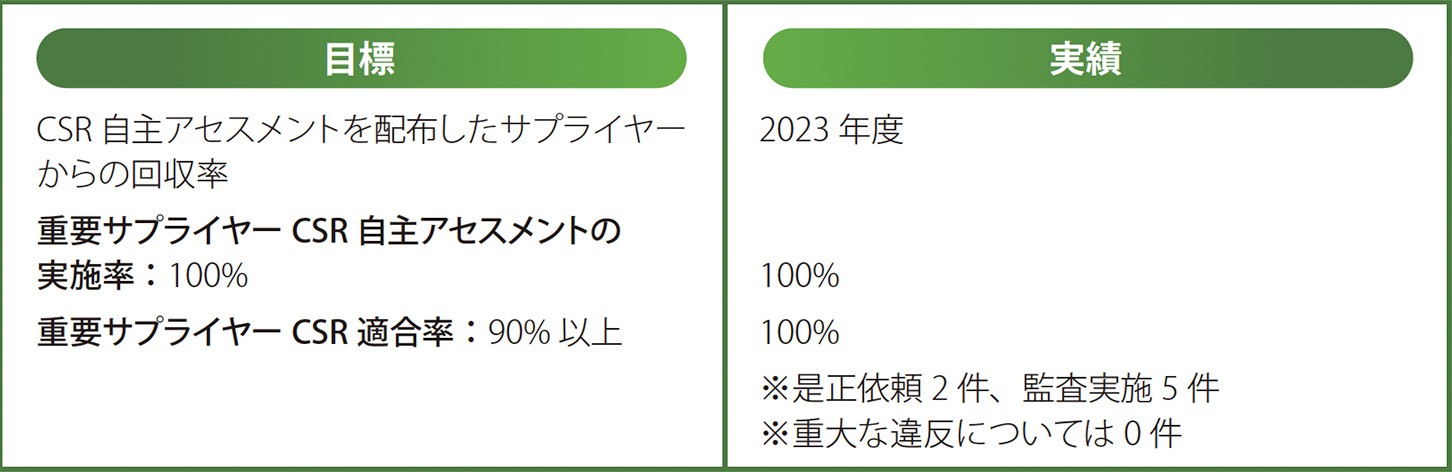

CSR自主アセスメントの実施と是正活動

サプライチェーンにおけるサステナブル調達推進のため、「CSR自主アセスメント」の実施を要請しています。当社グループは、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンが作成した「CSR調達セルフ・アセスメント質問表」を採用しています。本アセスメントは、国連グローバル・コンパクト10原則、ISO26000、GRIスタンダード等の国際規格に準拠し、コーポレートガバナンス、人権、労働、環境、公正な企業活動、腐敗行為、品質・安全性、情報セキュリティ、サプライチェーン、地域社会との共生等の幅広い項目について評価を行っています。

特に国連グローバル・コンパクトの10原則を重視し、適正な労働賃金の支払い、公正な労働時間の適用、過剰労働の管理等の遵守状況を確認すると共に、是正の仕組みの構築を求めています。アセスメントの結果に基づき、必要に応じて監査や改善指導、啓発活動を実施し、著しい問題が確認された場合は、選定基準に従い発注停止等の措置を講じています。

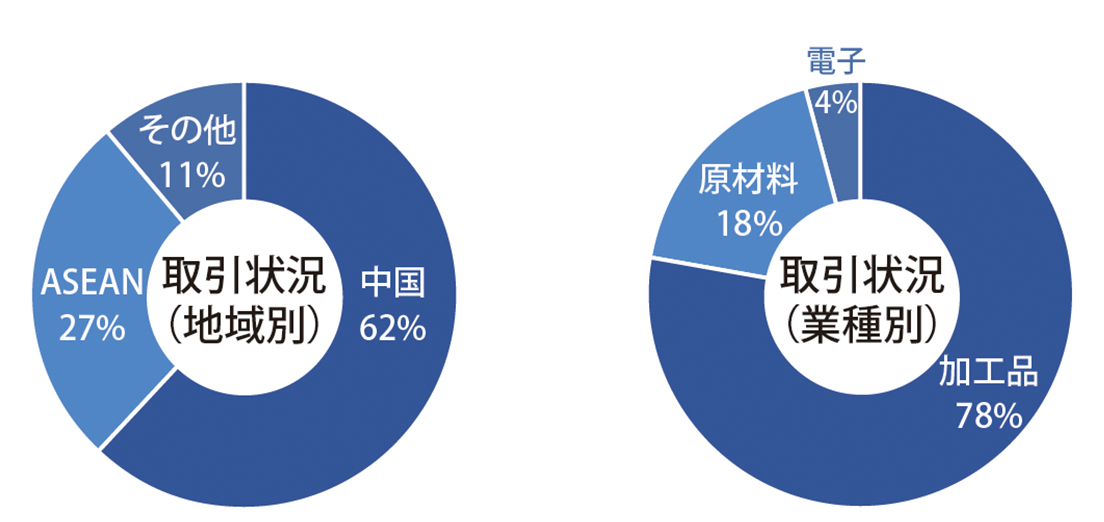

サプライチェーンの概要

フォスター電機はグローバルに調達活動を行っており、各エリアの仕入先様と共にサステナビリティのレベルアップに取り組んでいます。調達する部品・材料は、原材料から加工部品まで幅広く取り扱っています。

CSR自主アセスメントの結果と監査

2024年度はすべての取引先約300社に実施いただいた自主アセスメントの結果、基準を超える違反はありませんでした。引き続き定期的に自主アセスメントをお願いし、課題が見られた場合は早急に是正処置を講じ、健全なサプライチェーンの構築に努めています。

業界連携(エンゲージメント)

2016年度からは、国連グローバルコンパクト(UNGC)のネットワークであるグローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GCNJ)に加盟し、サプライチェーン分科会活動に参加しています。業界の垣根を超えたグローバルサプライチェーン全体の最新動向や、サステナビリティ調達に対する実務上の課題を協議し、CSR自主アセスメントの改善に取り組んでいます。

また、責任ある鉱物調達の管理鉱物が増加していることを受け、レスポンシブル・ビジネス・アライアンス(RBA)主催のアウトリーチミーティングおよび、電子情報技術産業協会(JEITA)主催の責任ある鉱物調達説明会に参加し、最新動向の共有と業界連携によるサプライチェーンへの啓発活動を推進し、調査効率の向上に努めています。

グリーン調達基準書の制定と仕入先様との連携

仕入先様向けに環境面でお願いしたい事項をまとめた「グリーン調達基準」を制定しています。環境方針として①環境マネジメントシステムの継続的改善、②脱炭素社会の実現、③資源循環の実現、④自然との共生、生物多様性の実現、⑤国内外の環境法規制の遵守、⑥環境活動の啓蒙と教育を通じ、環境活動を実践できる人財の育成を行っています。

「グリーン調達基準」はホームページに掲載し、説明書、提出フォーマット等を掲載して二次仕入先様にも展開をお願いしています。また、毎年拠点のある日本、中国、ベトナム地域で環境説明会をリモート形式で実施し、約300名の仕入先様が参加して環境規制遵守を推進しています。

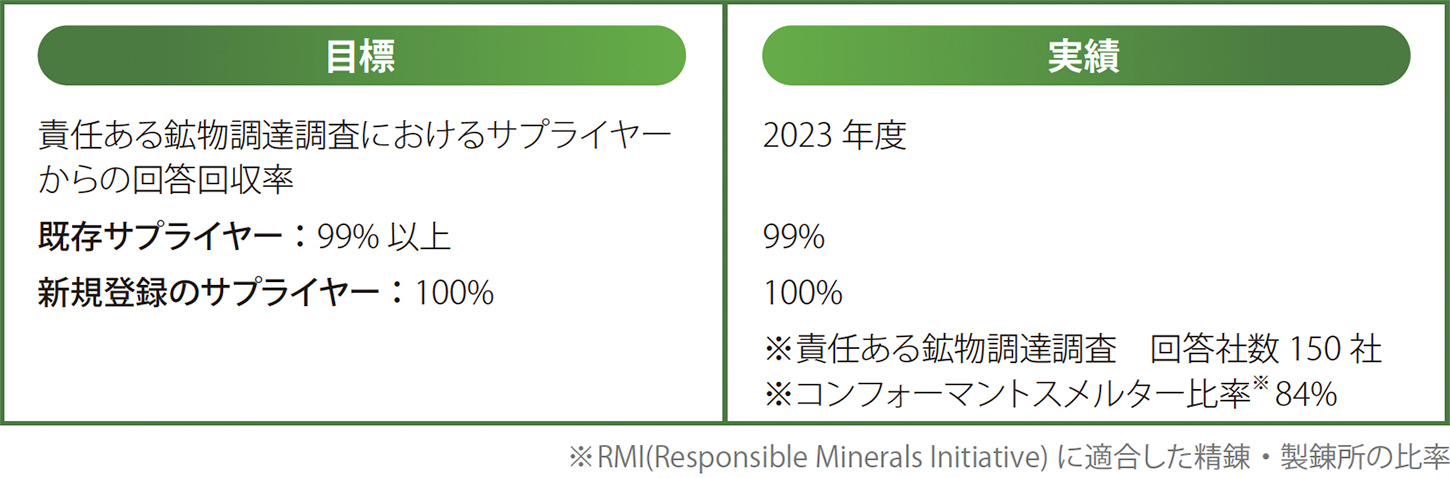

責任ある鉱物調達

責任ある鉱物調達を推進するため、OECDの「デュー・デリジェンス・ガイダンス」に沿った取り組みを行い、すべての仕入先様にサプライチェーンを通じて製錬/精錬所からの情報提供を目指すと共に、社会的責任を果たすためサプライチェーン全体で責任ある鉱物調達を推進します。サプライチェーン上で紛争や人権侵害に加担する鉱物が見つかった場合には、調達先の変更等不使用に向けた取り組みを行っています。

教育

調達部門では、業務における社会的責任を果たせる人財育成のため、サステナビリティに関する考え方やコンプライアンスの知識を習得する教育訓練を実施しています。調達社員に対して、環境(CO₂削減、環境負荷物質削減)、コンプライアンス(人権、ハラスメント)、サステナビリティ講習、腐敗防止等のカリキュラムを必須とし、2024年は調達部門全員が対象科目を履修しました。

サプライチェーンにおける啓発としては、リモート形式での環境負荷物質およびサステナブル調達説明会を開催し、200社300名が出席しました。重要仕入先様にはグローバルでサプライヤーミーティングを隔年で開催し、約75社150名に対して、サステナビリティに関する最新動向や今後の方針、また依頼事項の説明を行う等、持続可能なサプライチェーンの構築に取り組んでいます。

品質と安全性の確保

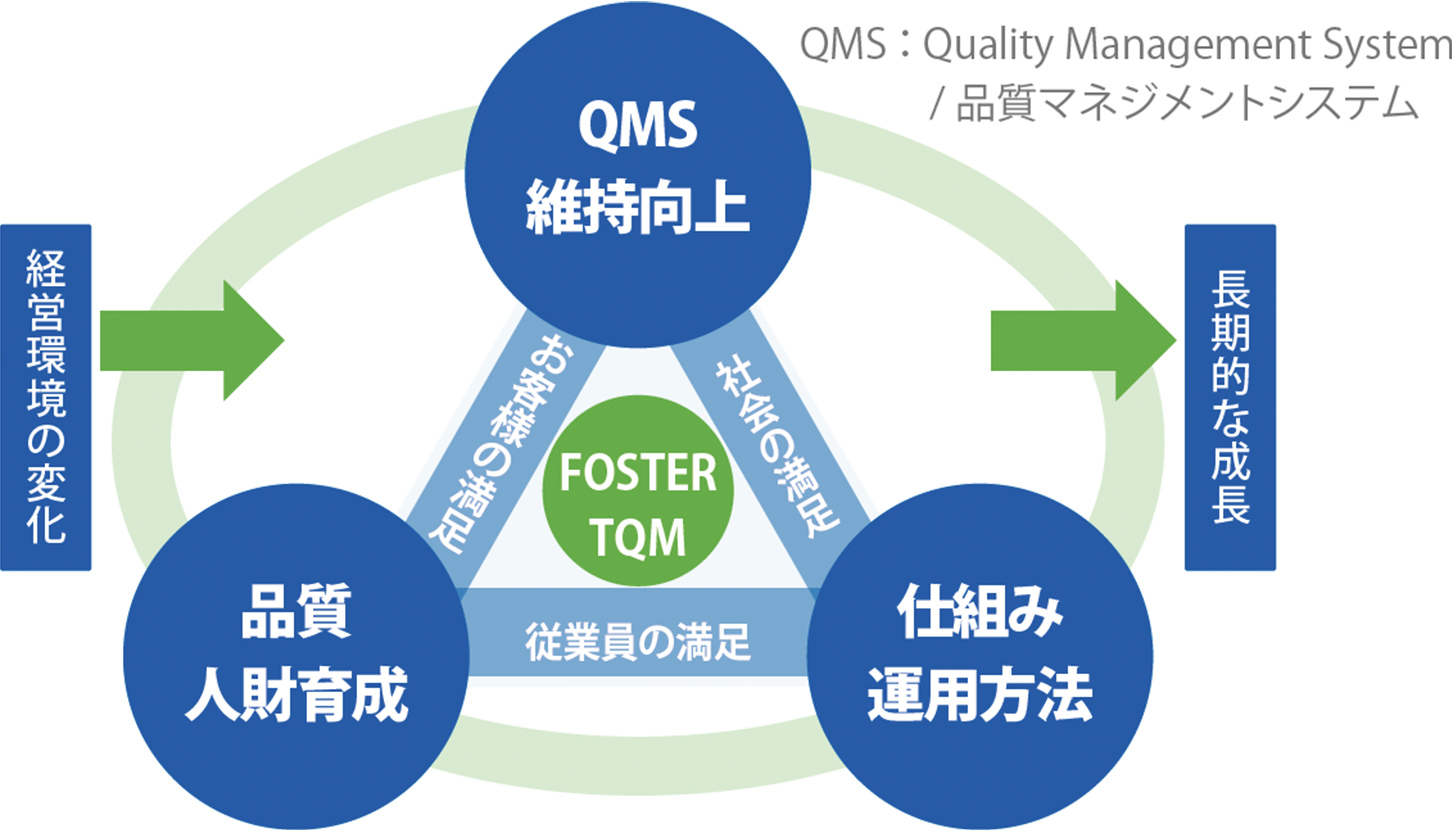

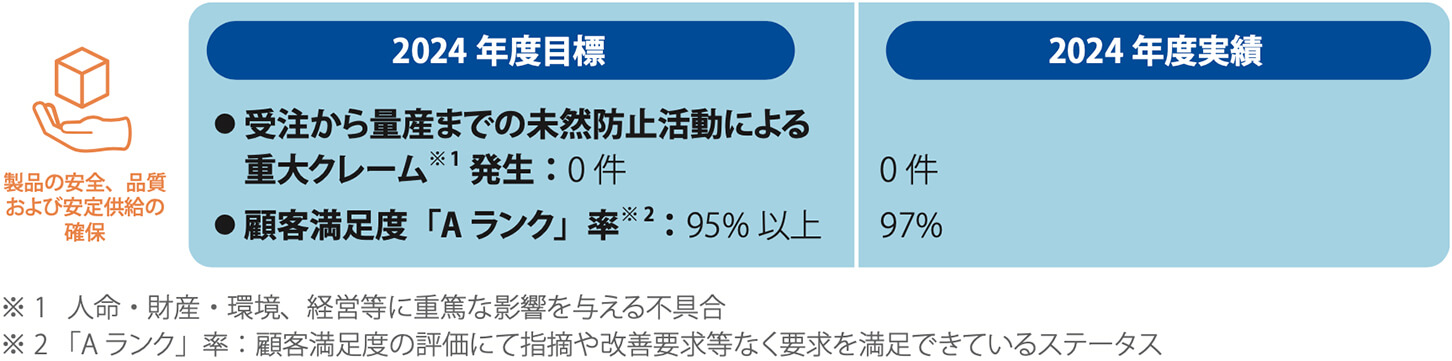

FOSTER TQM(Total Quality Management)に基づく品質保証活動を推進・展開しています。

当社の品質保証活動方針とその取り組み

お客様指向、お客様重視の理念のもと、安全性や環境に十分配慮した信頼を得られる品質の製品をお届けするために、全員参加で、グローバルに品質保証活動を行うことを活動の方針としています。当社の品質保証活動は、日々の改善の積み重ねによる≪品質マネジメントシステムおよびプロセスの維持向上≫、多様な手法を活用した≪仕組み・運用方法の構築≫、全社員を対象とした≪品質人財育成≫を基軸としたFOSTER TQMに準じて推進しています。経営を取り巻く環境の変化にも順応しながら、この3軸をフォローすることで、お客様の満足・社会の満足・社員の満足が得られると考え、長期的な成長へと繋げます。

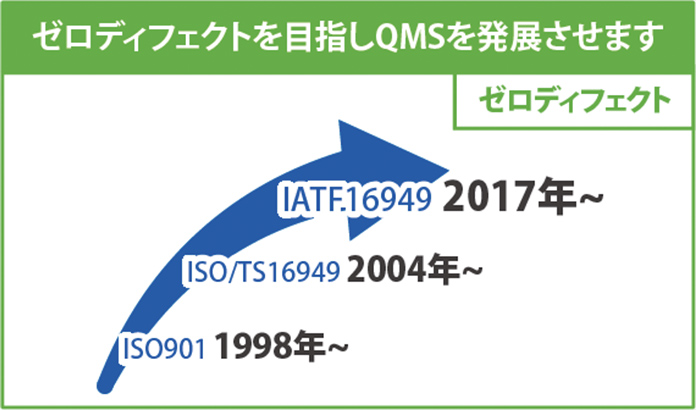

1.QMSの維持向上

1998年のISO9001/QS9000取得を皮切りに、2004年にISO/TS16949、2017年にはIATF16949へと、品質マネジメントシステムの国際規格認証を段階的に拡充してきました。併せて、内部監査や定期的な第三者監査を通じて課題を抽出し、PDCAサイクルを回すことでQMSの実効性を高めています。

さらには、これらの規格要求事項を満たすだけでなく、「ゼロディフェクト」を目指したQMSの継続的な発展に取り組んでいます。

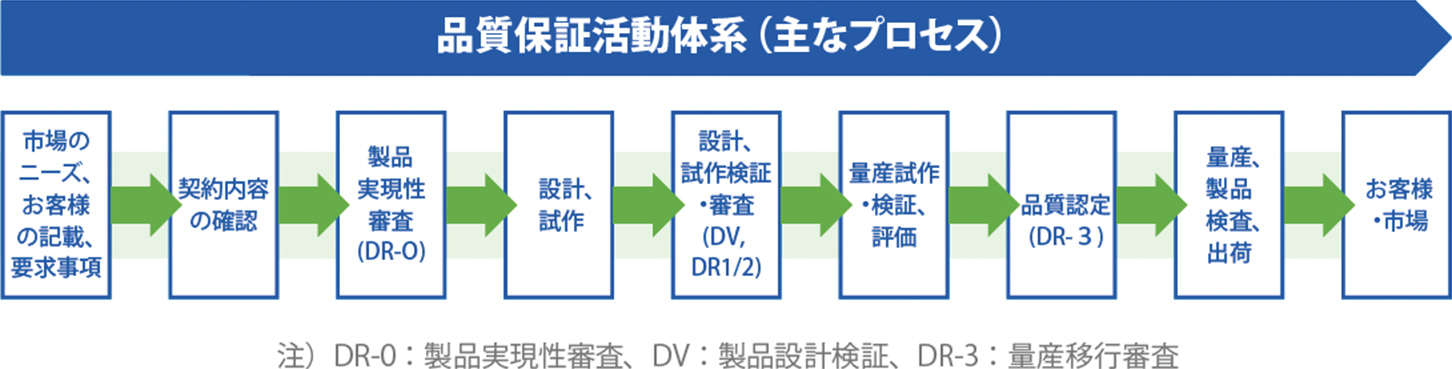

2.仕組み・運用方法の構築

製品の企画から出荷までの品質保証において、APQP(先行製品品質計画)を基軸とした品質保証活動体系を構築し、グローバルで運用しています。各Phaseで必要な品質活動を着実に推進し、5つのGateによる各Phaseの総括と次Phaseへの移行承認を通じ、漏れのない品質保証活動を推進しています。

活動を通じ、開発初期段階からの品質作り込みによるクレーム発生の防止、グローバルでの品質均一化、フロントローディングによる開発日程短縮、さらにコスト低減を推進しています。今後もこのAPQP体系を進化させ、品質保証活動の強化に取り組みます。

3.品質意識の醸成と品質人財の育成

毎年11月を『品質月間』と定め、海外拠点を含めてさまざまなイベントを開催し、社員一人ひとりの品質への意識を高めています。

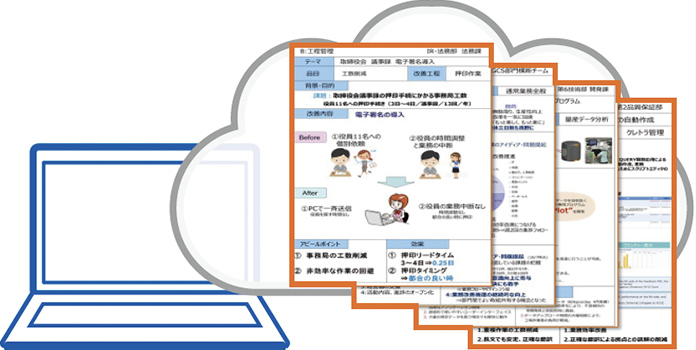

品質改善事例展示会

本社および全海外拠点から、品質をテーマとした改善事例や共有すべきノウハウを募集し、動画で事例をまとめ、ウェブ上での展示会を実施しています。

ウェブ公開の特性を生かし、多くの方に閲覧していただくことにより、自部門の改善活動への水平展開を促進しています。

品質講演会

品質を取り巻く動向の中で、より高度な品質管理が求められていることへの対応として、他社より講師を招き品質講演会を実施しています。最新情報や先進事例の紹介をしていただき、当社の品質課題と対比することにより、第三者の専門知見や客観的視点から品質課題対応の新たなる気づきに繋げて品質改善活動に活用しています。

QCサークル全社大会

「現場力」向上を目的に、QCサークル活動と代表チームによる全社大会を推進しています。毎年、海外工場にて合計100を超えるサークルが、品質改善をテーマとする活動を行っています。

その中から各工場のQC大会を勝ち抜いた代表チームが、その活動の成果について全社大会にて発表を行います。

品質月間では品質意識の醸成と共に、専門知識を備えた品質人財の育成を促進しています。品質月間を維持発展させることで、継続的な品質人財育成の基盤となり、当社の品質競争力を支える人財の育成に貢献しています。

QCサークル全社大会

QCサークル全社大会

GQM(グローバルクオリティミーティング)の実施

当社では、年間の品質向上活動の総括として、毎年度末に「グローバル品質会議(GQM:Global Quality Meeting)」を開催しています。この会議では、本社・海外工場・海外販社のトップマネジメントが一堂に会し、品質向上活動の重点施策および課題の進捗状況を共有すると共に、次年度における品質向上へのコミットメントを表明しています。

GQMを通じて、グローバル全体での品質に対する方向性と意識の統一を図り、当社グループ全体の品質保証体制をさらに強化していくことで、お客様の期待を満たす価値提供と顧客満足度の向上を実現します。

製品の安定供給

当社からお客様への製品供給は生産ラインに影響が生じる可能性があり、そのようなサプライチェーンの不測の事態にも対応ができるよう体制構築は必要不可欠であるため、適切な安定供給に向け日々対応をしています。2024年はアジアから米国および日本への航海日数は安定している一方で、欧州は中東状況の悪化によるスエズ運河迂回喜望峰回りの航海ルートとなりました。その影響でスケジュール遅延と航海日数長期化により欧州地域の在庫レベルに大きな変動が発生し、第一四半期は混乱しましたが、前期同様お客様の需要を細かく分析管理し、同時に長期化した輸送日数に対応した在庫設計を行うことで、工場側の生産体制と販売地域での在庫レベルをお客様の需要数と同期化を図っています。

その結果、目標の在庫回転率である、日本:4回転/年に対して3.4回転/年で未達成、米国4.8回転に対して6.3回転/年で達成、欧州3.6回転に対して3.8回転/年で達成しています。製品の適度な安定供給により、お客様の満足度向上と当社の財務体質の強化の両方の実現に努めています。

お客様との関係

企業のお客様(フォスターグループ営業部)

方針

モビリティ関連ビジネス、コンシューマ関連ビジネス向けに音響変換器を中心とした製品の製造・販売を行っています。当社製品の多くは音楽再生用部品として使用されていますが、世界の人々と当社製品の接点は音楽再生用途にとどまりません。当社製品は、警報音用の小型音響部品やハプティクス用のアクチュエータ等を通じて生活シーンのさまざまな場面で活躍しており、当社が提供する音・振動の用途は日々広がり続けています。営業部門は世界中のお客様と連携し、当社のミッションである「未来社会に音で貢献する」を実現するために、当社製品がもたらす価値を広く届けられるよう日々活動しています。

体制

日本、米国、欧州、中国、タイに販売拠点を置いた5極体制で営業活動に取り組んでいます。商習慣・文化・社会情勢の異なる世界各地の市場では、求められる提供価値も異なります。現地の価値観に柔軟に対応しつつも、当社だからこそ提供できる価値や考え方を地域間で共有し、世界中のお客様にご満足いただくための体制を確立しています。ビジネストラベルが大きく制限を受けていた期間に導入した新しいコミュニケーションツールを積極的に活用・発展させることにより、距離・時差を超え、従来以上に活発な地域間交流体制を実現しました。

活動

日々求められる製品を確実にお届けすることもさることながら、未来に向けたご提案にも重きをおいています。刻々と変化する社会・経済情勢や、広く浸透する環境意識、事業環境を取り巻く多くの要素によって、製品へ求められるものも変化しています。性能・価格のみならず、持続可能な未来社会に適した機能を先んじて提案していくことを通じ、お客様により近い位置で開発・設計に携わることのできる戦略パートナーとなり、高いお客様満足を実現しています。

個人のお客様(フォステクス カンパニー)

方針

高品質な製品を適正な価格で市場に供給し、購入いただいたお客様の生活が、より快適で実りのあるものになることを目指します。フォステクスブランドを選ぶことが安心と満足、さらには感動につながるような製品を開発したいと考えています。購入後のアフターサービスについても、常にお客様の立場で、敏速なサービスを提供することにより、お客様に満足していただけるよう努めます。

体制

常にお客様の声に耳を傾け、今日・また近い将来どのような製品が必要とされているのかを知るために、営業・技術を横断したプロジェクトを推進する体制をとっています。また、国内のみならず海外市場においても、それぞれの国・地域のニーズを把握し、地域限定の製品を実現しています。

活動

常にお客様と接している販売店様と情報を共有し、展示会、試聴会を通してお客様の声をできるかぎり多く聴くことを心がけています。また、音響機器に関する啓発活動として、大学や専門学校、地域の中学校等で工作教室を開催し、スピーカの動作原理に関する講習を行っています。

お客様からのサステナビリティ要請対応

労働人権、安全衛生、環境、倫理等サステナビリティへの配慮をビジネス運営の必須条件と認識しており、自社の取り組みを推進すると同時に、お客様からのサステナビリティ要請の順守および取り組み状況の開示に取り組んでいます。2024年度は、27社のお客様から約50件のサステナビリティ関連の調査表に対応しました。また、バクニン工場(ベトナム)では、お客様の要請によりRSCI(Responsible Supply Chain Initiative)現場監査を受審しました。バリューチェーンの透明性を確保すると同時に、お客様の調査や監査を通じて認識した課題を整理し、改善することで、当社のサステナビリティへの取り組みをさらに向上させます。

今後とも、サステナビリティに配慮したものづくりを推進すると共に、バリューチェーン全体におけるリスク評価、リスク軽減およびモニタリングを通じて、誠実かつ責任ある対応に努めてまいります。

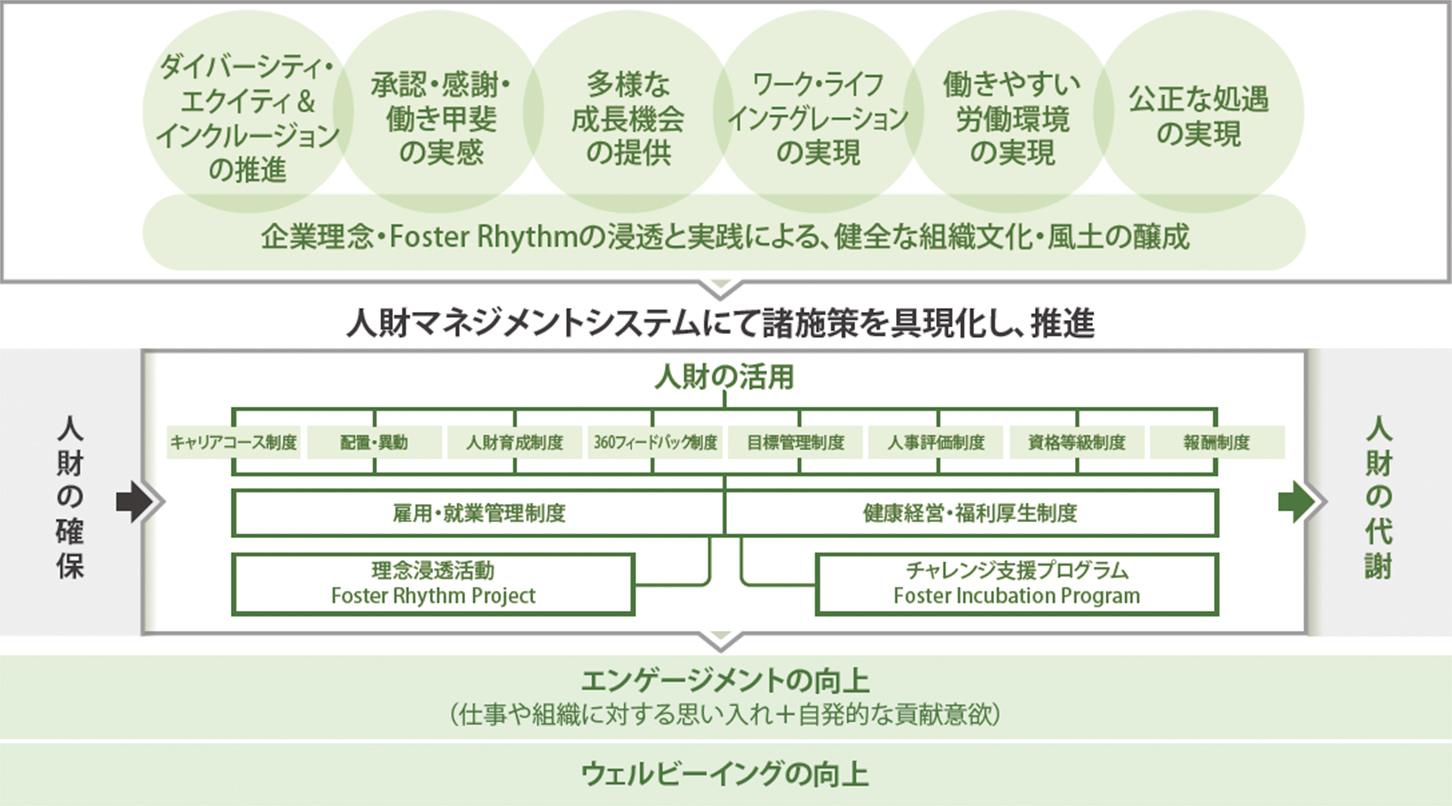

ウェルビーイング向上への取り組み

フォスター電機で働くすべての社員の多様性を尊重し、働き方やキャリアを主体的に選択できる環境を大切にしています。ウェルビーイングを「仕事を通じて自身の成長とやりがい、そして社会に貢献している誇りを感じながら、心身共に健康を維持・向上できる状態」と定義づけ、取り組みを行っています。

当社の目指すウェルビーイングは、社員のエンゲージメントを高め自発的な意欲、成長の機会を得ることであり、フォスター電機で働くことが社員のウェルビーイング向上の一端になることを目指しています。

1.人財開発

方針

「中長期的な事業戦略と一人ひとりの個性(強み・弱み)を踏まえた、個々の人財開発目標に応じて、人事諸制度との有機的な連携を図りながら継続的に行う」ことを基本としています。長期的な視座から「採用・育成・活用・評価・処遇」を有機的に一体で捉えた「人事グランドデザイン」を策定し、社員一人ひとりが誇りとやりがいを持って力を発揮できる人事フレームワークを構築すると共に、次代のフォスター電機を担う人財基盤を盤石にするための「人づくり」を推進しています。

- 業務を通じてビジョンを具現化し、実現に向けてまい進する「強い意志」と「行動力」を持つ人財

- 現状に甘んじることなく、あらゆる機会を利用して自己の能力を高める工夫と努力をし、成長できる人財

- 専門性を武器に、戦略策定・遂行の中核となり、継続的に価値創出ができるプロフェッショナルな人財

- 期待されている、また果たすべき役割や使命を自覚し、自らの行動および結果に対し責任を持つことができる自律型の人財

人財開発の指針となる人財像

主な施策

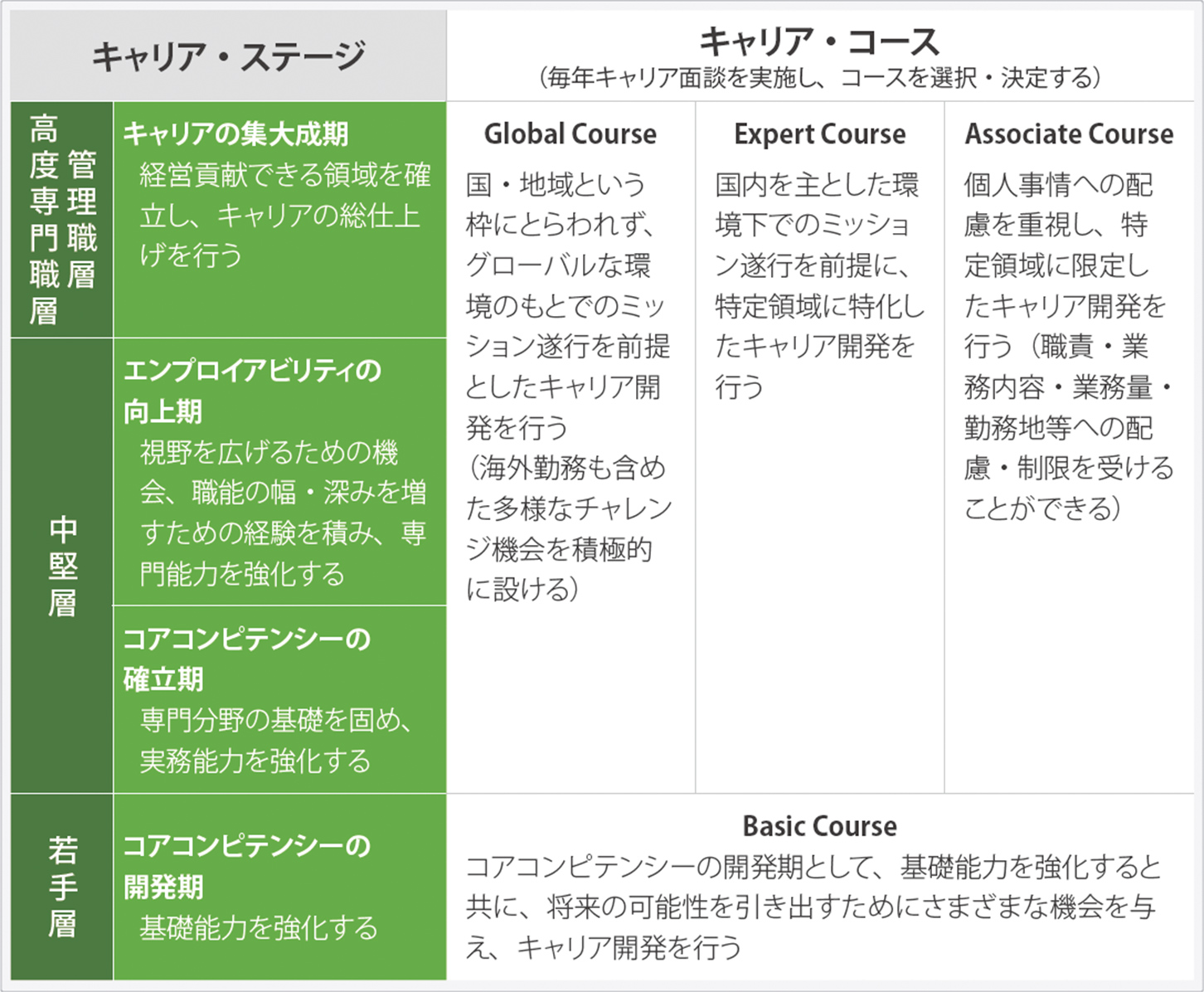

自律的なキャリア開発への取り組み

キャリア形成に対する社員自身の主体的な取り組みは必要不可欠です。自身がどのような成長を望み、どのようなスキルを身につけることが必要か、社員自らの意思で考え行動することが、人づくりの礎となり、より高い付加価値を生み出す源泉になります。一人ひとりのキャリアプランやライフステージにあわせて、柔軟に選択肢を選ぶことができる「キャリアコース制度」を設けることにより、社員の自律的成長を促し、支援しています。

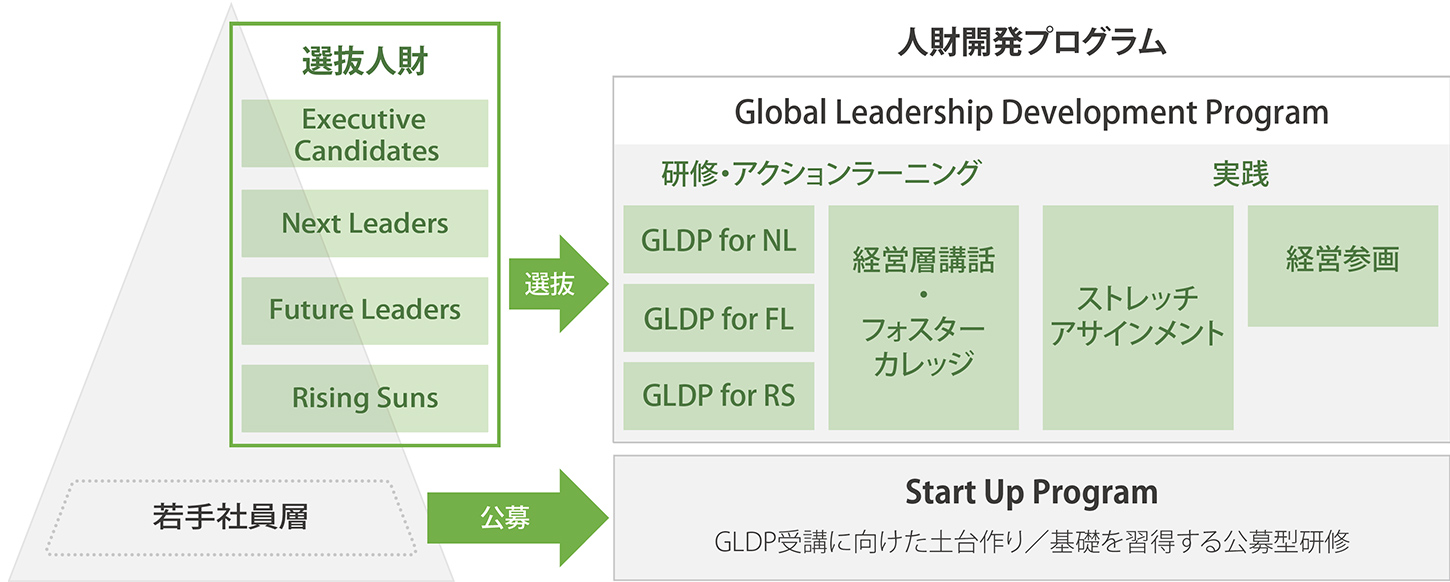

次世代経営人財育成への取り組み

継続的な経営人財育成戦略の一環として、次代を担う人財をグローバルレベルで育成する「Global Leadership Development Program(GLDP)」を推進しています。

GLDPは、2010年から本格的に取り組んできた経営人財育成プログラムを再構築し、2019年に新たに体系化したもので、主要ポストの後継者候補として選抜された対象者に対し、それぞれに適した能力開発を順次実施する選抜型の育成プログラムです。

また、2023年度には、若手社員層に対する公募型の育成プログラム「Start Up Program」を導入し、将来の選抜人財の育成も強化しています。

グローバル人財育成への取り組み

多様な文化や価値観を理解し、世界中の拠点で力を発揮できる人財を計画的・継続的に育成するため、体系的なグローバル人財育成プログラムを展開しています。

新入社員全員が参加する「海外工場実習プログラム」は、当社のグローバル人財育成の基盤となる取り組みです。海外製造拠点での実務経験を通じて、製造工程や品質管理、生産革新への取り組みを学ぶと共に、異なる文化背景を持つ同僚との協働を体験します。この早期段階での海外経験は、当社の「ものづくり」の本質理解と同時に、グローバルマインドの醸成に大きく寄与しています。

また、若手社員向けの「Global-eye Program」や中堅社員を対象とした海外トレーニー研修制度等、多様な形態での国際人事異動を推進し、より実践的な海外業務経験を積む機会を提供して将来のグローバルリーダーとしての素養を培います。昇格者研修や管理者研修においては、DE&Iの理解促進と実践にも重点を置いており、多様性を強みに変える組織づくりの重要性を全社に浸透させています。こうした多層的なアプローチにより、当社は世界各地の拠点で活躍できるグローバル人財の育成と、国際競争力の強化に取り組んでいます。

若手社員の定着と早期戦力化への取り組み

若手社員の成長を多角的に支援するための包括的なフォローアップ体制を整えています。「メンター制度」では、先輩社員が身近な相談相手となり日常業務や職場環境への適応をサポートします。「役員メンター制度」では、経営層が直接若手社員と定期面談を行い、キャリア形成や長期的な成長に関するアドバイスを提供しています。さらに「エスコートランナー制度」では、人事部門の専任担当者が若手社員の成長過程に寄り添い、職場での関係構築からキャリアプランニングまで、包括的なサポートを提供しています。これらの制度が互いに連携することで、若手社員の多様なニーズに応え、成長をきめ細かく支援する体制を実現しています。

また、「役員と若手社員との車座ミーティング」は、経営層と若手社員が直接対話する貴重な機会となっています。このミーティングでは、事業戦略や会社の将来ビジョンについての質疑応答だけでなく、若手社員が日々の業務で感じている課題や改善提案を経営層に直接伝える場としても機能しています。

技術承継、技術者育成の取り組み

技術者育成プログラムの一つとして、「アラカルト研修」を導入しています。これは約45種類・合計200時間以上の講座の中から、ニーズに合わせて必要なものを選択し受講することができるものです。また、過去の講座を動画で視聴できる環境も整えています。

このプログラムの最大の特徴は、すべての講義が社内講師により実施されているため、当社の実務に最適化された内容になっていること、そして受講者の教育と同時に社内講師の育成を継続的に行っている点にあります。

この取り組みが、当社の技術力の底上げと技術承継を促し、確かな技術力を支える礎となっています。

2011年の開講以来、受講者数は延べ4,600名以上におよびます。

組織風土改革への取り組み

毎年実施している「ストレスチェックおよび従業員満足度・エンゲージメント調査」結果から、課題抽出のための組織分析を実施。加えて2022年度からは「360度フィードバック制度」を導入し、管理職層の自己内省と行動変容を促すことで、よりよい職場環境づくりに向けた取り組みを強化しています。

この他にも、労働組合に代わる社員組織である「真珠会」との労使協議を通じて得られるさまざまな要望や提言、退職者への「exitインタビュー」結果や、人事評価フィードバック面談実施後の社員アンケート結果等から、継続的に課題抽出を行い、人事施策へ反映させる活動を続けています。

理念浸透、エンゲージメント向上への取り組み

「Foster Rhythm Project」という取り組みをグローバル規模で展開し、企業理念の浸透を図っています。このプロジェクトによって、フォスター電機の「ありたい姿」を再定義し、社員自らが考えアイデアを出しあいながら、行動基準や大切にする価値観を言語化しました。これらをガイドブックやカードとしてまとめ、全世界の社員に配布しています。また、ワークショップや各種教育プログラムを継続的に実施することで、企業理念を体現できる人づくりと、活力ある組織風土づくりに取り組んでいます。

さらに、社員のチャレンジ支援プログラム※(Foster Incubation Program)では、自社の強みや魅力を発信する取り組みとして、短編動画「FOSTER STORIES」を制作する等、エンゲージメント向上につながる活動は、さまざまな形で広がりと進化を続けています。

※Foster Incubation Program(FIP):2020年から開始した社内の取り組み。社員自らが、ワクワクすること・チャレンジするアイディアや技術を生かしたプロジェクトを立ち上げ、それを支援する制度です。

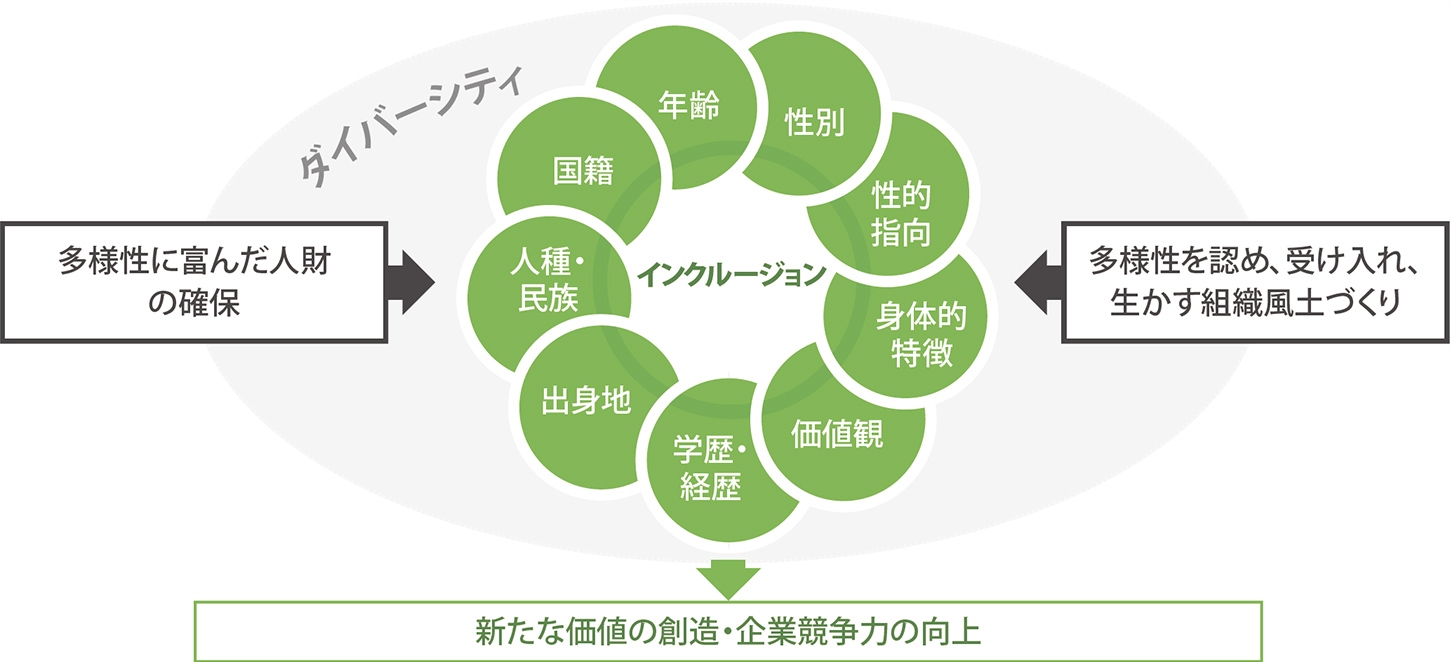

2.ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)

方針

多様な人財がグローバルに連携を図りながら価値共創を行うことは、当社の「ものづくり」において必要不可欠です。年齢・性別・性的指向・身体的特徴・価値観・学歴・経歴・出身地・人種・民族・国籍等、さまざまな個性の多様性が尊重されると共に、個々の事情や育児・介護といったライフイベント等の多様なニーズに応じ、安心していきいきと働くことができる組織風土づくりを推進しています。

これにより、社員と会社の「Win-Winの関係」を築き、社員一人ひとりの充実した個人生活の実現と、新たな価値の創造・企業競争力の向上という相乗効果を生みだすことを目指しています。

推進体制

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)を推進する専任組織として、人事部門内に「ダイバーシティ推進課」を設置しています。

主な活動・対策・育成

ダイバーシティ教育への取り組み

多様な人財の活躍が企業のあらたな価値の創造につながることへの理解を深めるため、社内イントラネット上にダイバーシティに関する専用ウェブサイトを設置し、さまざまな情報発信を行っています。この中で、多様性を尊重したコミュニケーションの促進を目的とした「インクルーシブ・ランゲージ」についての啓発も実施しています。2018年から人事評価項目に「ダイバーシティへの取り組み行動実績」を追加しました。2023年度には「一人ひとりが自分らしく活躍するために~アンコンシャス・バイアスに気づき、行動を変える一歩を踏み出そう~」をテーマに女性取締役による講演会を開催、2024年度は管理職向けにダイバーシティ・マネジメント研修を実施し、属性の違いに合わせたマネジメントについて学びました。すべての社員のダイバーシティに関する意識を高め、自ら推進する行動を促すことで、より包括的で多様性のある職場づくりに取り組んでいます。

LGBTQ+(性的マイノリティ)への理解促進に対する取り組み

以前よりLGBTQ+に関する理解を深め、Ally(LGBTQ+当事者の理解者、応援者のこと)を増やす活動を推進してきました。2023年度にLGBTQ+フレンドリー推進検討会を立ち上げ、個人の性的志向や性自認を尊重すべく活動しています。また「多様性を組織力に変えるためのLGBT講座」や、「ハラスメントのない職場づくり講座」といったオンライン教育コンテンツを導入し、いつでも受講できるようにしています。

女性活躍推進への取り組み

2025年度末までに管理職に占める女性管理職の割合を30%にすることを目標に掲げ、女性社員の計画的育成やキャリア形成における支援に取り組んできました。2022年度は女性取締役が講師となり、多様なキャリアについての理解を深めることで自身のキャリア開発イメージを明確にすると共に、女性社員のネットワークづくりを目的とした「若手・中堅女性社員のためのキャリア研修」を実施しました。また2024年度は女性管理職と女性社員との座談会を開催し、女性管理職からキャリアを形成する上で努力したこと、管理職としてのやりがい、仕事とプライベートを両立するために工夫したこと等をオープンに語ってもらいました。参加者からは、普段聞くことができない話を直接聞くことができて有意義な座談会だったとの声が寄せられています。

子育て&介護支援への取り組み

子育て世代の社員や介護をしながら働く社員が安心して働ける環境づくりを促進するため、仕事と育児・介護の両立支援制度拡充に取り組んできました。2018年4月より、育児休業は最長3年まで、介護休業は最長183日まで、休業期間を延長しました。「子の看護休暇」についても法令上のものに加え、中学生を養育する社員にまで取得要件を拡大しました。また、社内に相談窓口を設置し、個別に適切なアドバイスや情報を提供できる体制を整えています。2023年度は「介護セミナー~人生100年時代を生きる~」をテーマにeラーニング講座を開設し、いつでも受講できるようにしました。

シニア人財活用への取り組み

60歳の定年到達後、65歳までの継続雇用制度(再雇用制度)を適用しています。

経験豊富なシニア人財は会社にとって欠かせない戦力であるとの考えから、モチベーションを維持しながら積極的に働けるよう、シニア人財が活躍できる環境の整備を行っています。シニア人財の勤務形態は職務の必要性等に応じて個別に決定されますが、所定労働日数や所定労働時間については柔軟な選択肢を用意するなど、シニア人財の多様な働き方を支援しています。

グローバルな人財採用への取り組み

人財採用においても多様性を重視し、差別のない公正な選考を行うことはもちろんのこと、本社で働く人財のグローバル化促進を目的として、外国籍社員の採用にも積極的に取り組んでいます。新規学卒者採用における海外人財比率は、過去15年間で20%以上となっており、キャリア採用についても同様にグローバル化を推進しています。通常の一般求人だけでなく、海外グループ会社から日本本社への転籍制度を設ける等、多様な採用チャネルを積極的に活用し、異なる国籍や文化を持つ人財が組織に参加することを促し、多様性と包括性を高めることを目指しています。

退職年金制度改革

個人のライフプラン多様化に応じ、選択肢の拡大および将来にわたり安定した年金給付を可能とする制度を構築するため、退職年金制度の改革に取り組み、2022年7月より退職年金制度を確定拠出年金に一本化しました。

あわせて、教育資金や住宅購入等のライフイベントに伴うニーズにも柔軟に対応できるよう、退職金を前払いで受け取ることができる「前払退職金制度」を導入しました。このような選択肢を設けることにより、将来の生活基盤が日本国内とは限らない外国籍の社員にも配慮しています。

3.労務(労働慣行とディーセントワーク)

方針

社員一人ひとりが仕事を通じて成長し、やりがいを感じながら能力を発揮できることを重んじ、さまざまなバックグラウンドを持つ社員が、日々のコミュニケーションを通じて自然に助け合い、知恵を出し合えるような「働きやすい」環境をつくることが重要であると考えています。労使の信頼関係・相互協力のもと、さまざまなライフスタイル・志向を持つ社員が、それぞれの条件に応じたワークスタイルで働くことができる環境を目指し、諸制度の整備と組織風土づくりを推進しています。

推進体制

ダイバーシティ推進課での活動に加えて、働き方改革プロジェクトを設置し、労使で連携をとっています。

主な施策・活動(本社)

働き方改革への取り組み

2016年9月よりダイバーシティの推進、ワークライフバランスの実現を図ることを目的に、多様な働き方のニーズに応じた制度や風土づくりに取り組んできました。2017年度は、フレックスタイム制度の全社員への適用および在宅勤務制度の本格導入を実現しました。現在、在宅勤務は対象者に制限をかけず、誰でも利用できる制度として実施しています。

2020年度は、一日の所定労働時間を15分短縮して7時間30分にすると共に、コアタイムのないフレックスタイム制度を全社員に適用しました。仕事の進め方の抜本的な見直しやICTの活用により、個々のライフスタイルに合わせて「時間」や「場所」に捉われない柔軟な働き方を実現する環境整備に取り組みました。

2021年度は、社員が居住地を選択する自由度を高めるため、距離による制約を撤廃しました。これにより、配偶者の転勤によって遠隔地に転居するようなケースにも、柔軟に対応することが可能となりました。

今後もより一層働きやすく、働きがいのある会社を目指し、働き方改革に取り組みます。

休暇・休職制度充実への取り組み

働き方の多様性促進、多様なライフスタイルへの対応と働きやすさの向上を目指し、休職や休暇制度の充実に取り組んでいます。

ボランティア休暇制度、就学を希望する社員や配偶者の海外転勤への同行を希望する社員に対する休職制度、失効年休を積み立てることができる「積立有給休暇」制度の拡充、家族の介護・不妊治療・子の看護等の各種休暇制度に加え、2022年7月には、子の入学式や卒業式等のイベントに気兼ねなく参加することができるよう「子のイベント休暇」を導入しました。

また、年に2日の「一斉有給休暇取得日」を設定すると共に、毎月「有給休暇取得奨励日」を設けることで有給休暇取得率向上を図りました(2024年度有給休暇取得率78.3%※年5日の年次有給休暇を含む。)。

過重労働防止への取り組み

当社は、長時間労働が労働生産性の低下や疲労の蓄積を招き、さらには脳・心臓疾患の発症リスクを高めるという医学的知見を重視し、社員の健康維持と働きやすい職場環境の実現に向けて、以下の施策を推進しています。

- フレックスタイム制度の全社展開

コアタイムを設けないフレックスタイム制度を全社的に導入し、社員が自身の業務状況や生活パターンに応じて労働時間を柔軟に調整できる環境を整備しています。この制度は、業務の効率化と過重労働の防止に大きく貢献しています。

- 在宅勤務制度の拡充

当社は、テレワークが一般化する以前から在宅勤務制度を導入してきました。現在は、利用日数の制限を撤廃すると共に、同一勤務日における出社と在宅の併用を可能とする部分在宅勤務制度を導入し、より柔軟で効率的な働き方を実現しています。

- 戦略的な有給休暇取得の促進

適切な休暇取得は、過重労働の予防だけでなく、従業員エンゲージメントの向上や生産性の改善にも寄与します。当社では、有給休暇の計画的付与制度を導入すると共に、毎月の有給休暇取得奨励日を設定し、休暇を取得しやすい職場風土の醸成に努めています。

- 充実した産業保健体制の構築

法定基準(月間残業時間100時間超)を大幅に下回る月間残業時間45時間を独自の基準として設定し、該当する社員に対して産業医による面接指導を実施しています。これにより、心身の不調を早期に発見し、適切な対応を図っています。また、産業保健師による相談体制を整備し、社員が気軽に健康相談できる環境を提供しています。

これらの取り組みを通じて、社員の心身の健康保持・増進と、持続可能な働き方の実現を目指しています。

副業制度への取り組み

社外における多様な経験は、新たな活躍や成長の機会を広げ、個々のキャリア形成に幅と奥行きをもたらすことに寄与するとの考えから、2020年9月1日より副業制度を導入しました。現在、10名以上の社員が副業制度を活用しており、本業では携わることのできない仕事に取り組むことで視野を広げ、多様なスキルやノウハウを身につけています。

健康増進への取り組み

社員が働きがいを感じ、いきいきと活躍するためには、まず心身共に健康であることが必要不可欠です。社員の健康増進を重要な経営課題と位置づけ、さまざまな取り組みを行っています。産業医による新入社員への入社後フォローアップ面談の実施や、産業保健師による健康相談を充実させて、メンタルヘルス不調や病気の予防・早期発見・重症化防止に取り組んでいます。また、社員の健康増進に対する意識づけを目的として、健康診断・人間ドックの受診、健康関連セミナーへの参加、メンタルヘルス研修の受講等に対してポイントを付与し、健康奨励金を支給する「健康ポイント制度」を導入しています。2024年度は産業保健師によるメンタルヘルス研修を実施し、心の健康について学びました。

なお、当社の健康増進に対する取り組みが評価され、2018年12月に健康企業宣言東京推進協議会より「健康優良企業金の認定」を取得しました(2025年1月1日認定更新)。また、2025年3月には経済産業省より「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)」に認定されました。

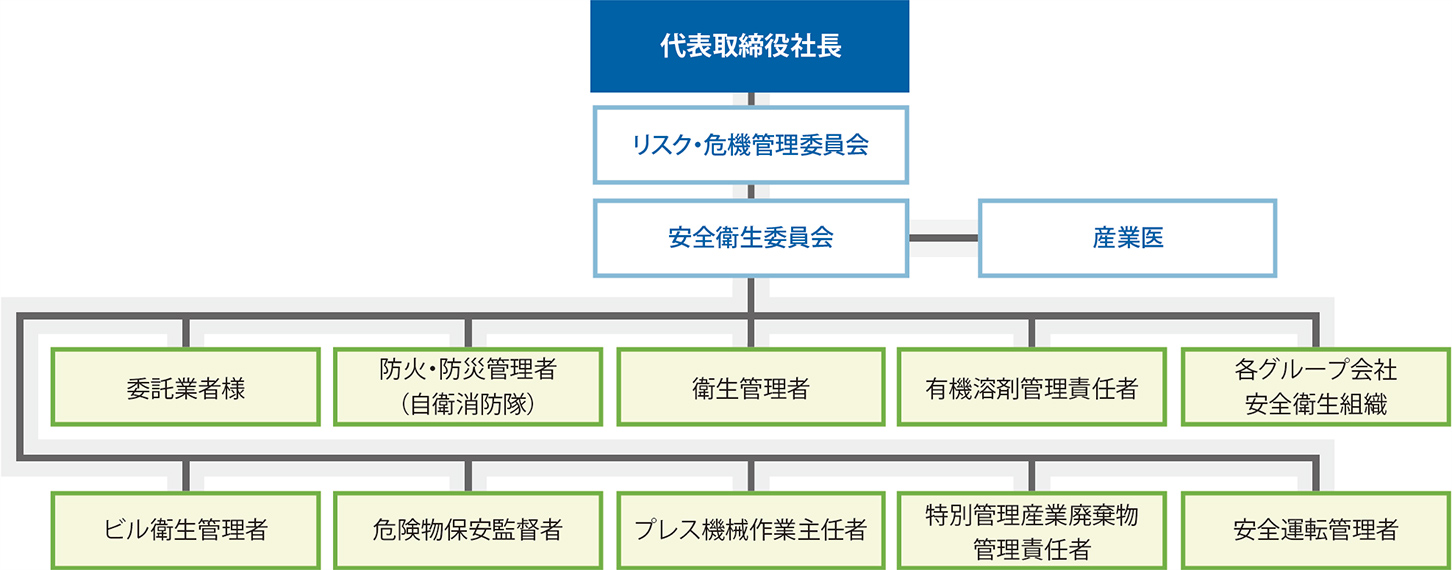

4.安全衛生

方針

「安全・衛生の確保を優先し、安全で衛生的な職場環境の整備に努める」という規範を掲げています。この規範をもとに、社員ならびに請負業者等すべてのステークホルダーへのリスクについて、安全衛生委員会と各拠点の安全衛生管理組織が中心となって審議します。必要に応じて上位組織であるリスク・危機管理委員会への報告を通じて取締役会との連携を行い、全社で安全衛生リスクへの予防対策活動を推進します。

- 「行動規範」抜粋

- 業務上の安全・衛生・緊急事態に関する法令等を理解し、これを順守します。また、緊急事態の影響を最小化するために、対応策等を準備します。

- 職場の安全環境に対するリスクは、予防措置、職場の安全対策、継続的な訓練や施設内の掲示等の適切な管理手段を通じて管理します。

- 労働災害・職業的疾病に関し、予防、管理、状況を把握し、報告を行う手続きを実施します。

- 従業員が化学的・生物的・物理的リスクに接する状況の特定とその状況の管理を実施します。

- 従業員が、身体的に負荷のかかる状況を調査・管理します。

- 製造機器、その他の機械のリスクレベルを評価します。

- 従業員には、清潔なトイレ設備および食堂施設と適切な飲食環境を整備し、提供します。

推進体制

上位組織であるリスク・危機管理委員会のもと、本社安全衛生委員会と産業医が連携して運用します。また、各拠点の安全衛生管理組織の情報を共有し、グループが一丸となって職場環境の整備に取り組んでいます。

主な活動

就業の基礎となる安全衛生教育を毎年実施しています。そのうえで、本社においてリスク・危機管理委員会を中心とした「グループ横断的な課題」への取り組みを行います。拠点ごとの活動としては「安全衛生管理規程」に基づいて、労働者の代表とマネジメントで構成される安全衛生管理組織による個別課題の協議、法令点検、リスクアセスメントの実行を確認し、社員のみならず請負業者、契約社員も含め、すべてのステークホルダーに対して、事故を未然に防止し危険性を排除しています。

グループの横断的な課題に関しては、「フォスターグループ企業行動要綱」や「フォスターグループ社員行動規範」に基づいた「労働安全衛生マネジメントプログラム手順書」により、労働安全衛生課題に取り組み、HIV/エイズ、結核、マラリア等の世界的な健康問題にも対応します。本社では、安全衛生委員会方針として「災害リスクを軽減するためのインフラ、体制の整備を進め、労働災害ゼロを目指す」との目標を設定し、安全衛生実行計画を策定しました。これに基づき、災害リスクへの対策を講じ、労働災害ゼロの実現に取り組みました。その結果、グループ全体での労災発生件数21件のうち、重大結果に繋がる労働関連の傷害件数は0件でした。

国内における取り組みと成果

- 大阪新オフィス竣工にともなうBCP訓練と所轄消防署による避難器具講習の実施

- 食生活を通じての健康維持について希望者にeラーニングを開催

- 所轄警察署によるリモート交通安全講習の実施

- 法改正対応、化学物質管理推進チームの活動実施と対象社員への保護具配布

化学物質管理体制の推進

日本国内では、労働安全衛生法の改正に伴う、化学物質管理強化を受け、化学物質管理推進チームを発足しました。GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)ラベル貼り付けやSDS(安全データシート)の確認、安全保護具の着用等運用を強化、危険性評価(リスクアセスメント)に基づき自律的な管理を基軸とした対策を実行しました。またこれらの活動を、安全衛生委員会が監査する体制を整えました。

化学物質管理推進チームの活動内容

- ・化学物質のリスクアセスメントの推進と実施

- ・安衛法の化学物質管理に関する対応と推進(特別則含む)

- ・防護具着用に関する対応と推進

- ・SDSの適切な管理、アセスメント結果に基づく対策の実行

自転車の安全利用

日本交通技術管理協会から、自転車の安全利用や交通事故防止活動に関して模範となる活動を行っているとして2017年2月に「全国自転車安全利用モデル企業」に認定され、継続した取り組みにより2024年度も再認定されました。業務利用の社有自転車においては、ヘルメットの着用を義務化しました。また、警察署による講演会を社内で実施し、社員の安全確保に努めます。

「自転車安全利用モデル企業」の認定

南海トラフ沖地震を想定した取り組み

南海トラフ沖地震の発生確率更新を機に、国内拠点においては、警報発令を想定した初動行動や体制の見直しを実施しました。地震のみならず洪水や富士山噴火も想定し、事業所の安全点検を実施、潜在リスクの確認や改善活動を行いました。想定外を意識した災害防止活動を推進します。

海外拠点の取り組み

海外工場を中心とする労働安全衛生に関わる事案については、自社または外部認証済みマネジメントシステムを通じて改善しています。安全で衛生的な作業環境により、業務上の怪我や病気の発生を最小限に抑え、製品・サービスの品質、製造の均一性、ならびに労働者の定着・勤労意欲の向上を図っています。さらに、職場での安全衛生上の問題を特定し解決するために、継続的に社員への情報共有と教育を行っています。

労働安全衛生における国際規格ISO45001については、2019年にバクニン工場(ベトナム)、番禺工場(中国)、河源工場(中国)、2022年にはホーチミン工場(ベトナム)で認証を取得しました。

また、韓国子会社であるESTecグループにおいても、ホーチミン工場(ベトナム)、フート工場(ベトナム)、嘉興工場(中国)、本社工場(韓国)で認証を取得しています。

当社グループ15の製造拠点のうち、上記8拠点はISO45001の認証を受けており、毎年更新を継続しています。

労働安全衛生規格ISO45001を未取得の拠点においても、その規格に示された「6.1.4項取り組みの計画策定」の運用を具体化し対応することを定めており、各拠点の体制に応じた適切な運用を推進しています。