VOICES 09

若手社員が新たに挑む 「熱電発電を用いた 音響製品」の開発

動画を見る

BACKGROUND

フォスター電機で2020年に発足した社内ベンチャー制度「FIP」。

その一環として、「熱電発電」の技術を搭載した、未電化地域でも使うことのできる音響製品の開発が行われています。

画期的なプロジェクトを立ち上げた若き社員の想いや開発過程の苦難、

そして彼らを前向きにサポートする社内環境について聞きました。

-

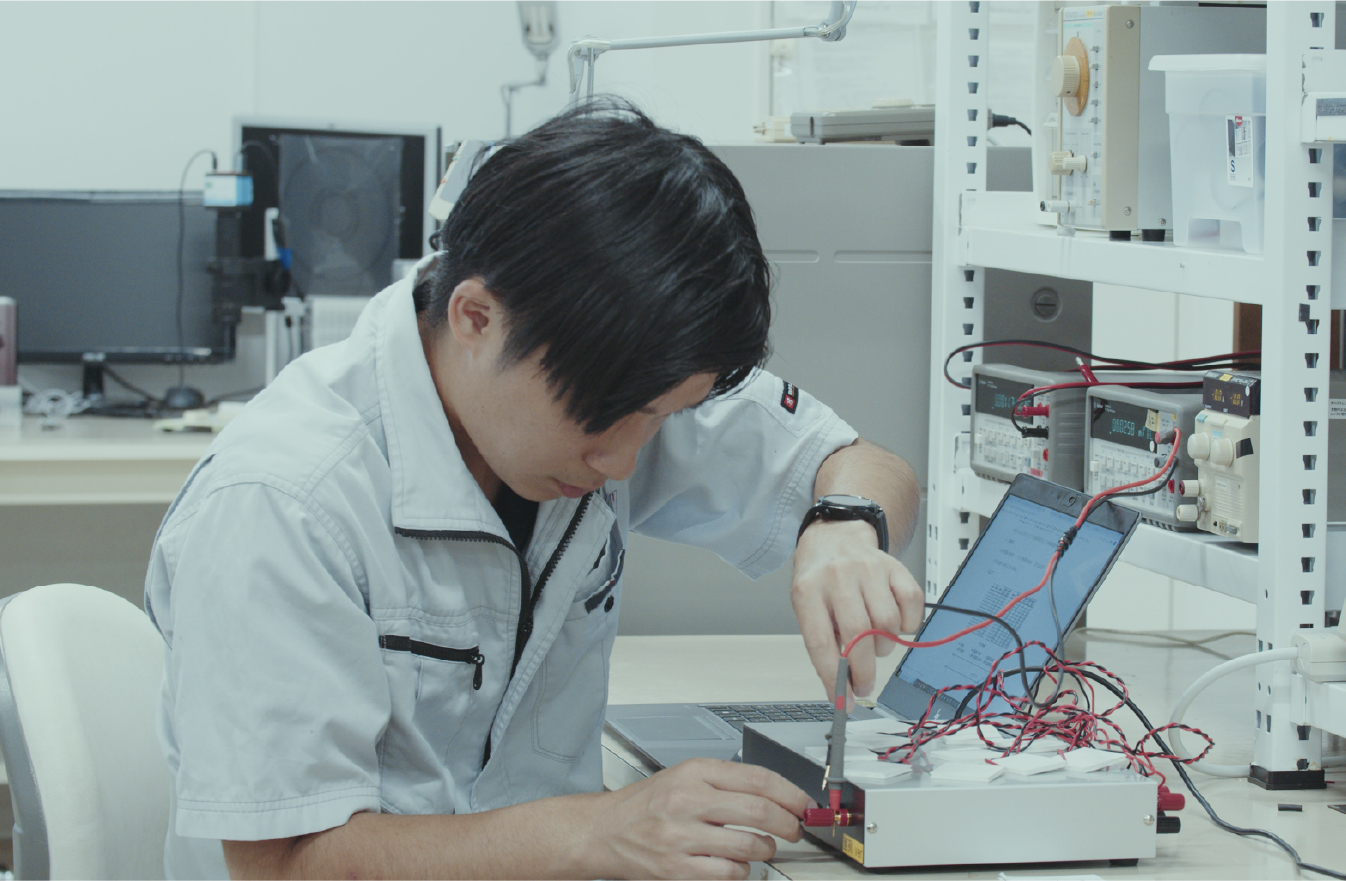

KEITA KYODA

京田 慧太

技術本部 第2技術部

スピーカ設計2課 -

HIKARU WATANABE

渡邊 光

技術本部 電子技術部

電子設計2課- ※インタビュー社員の所属、役職は撮影当時のものです

社内制度「FIP」がトリガーに

熱電発電の音響製品開発とは

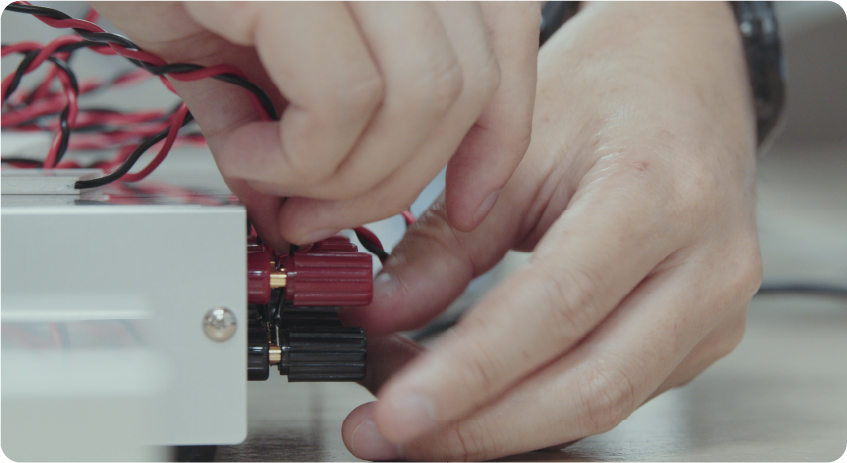

熱電発電は「ペルチェ素子」という板状の特殊な素子を使用し、素子の両面に生じた温度差によって起電力が生じる現象である「ゼーベック効果」によって発電する技術です。

熱電発電は、太陽光発電などと同様に近年注目されているエネルギーハーベスティング技術のひとつで、コンセントなど場所の制約を受けずに発電が可能です。

熱電発電の技術は腕時計やペースメーカーといったウェアラブル機器などに搭載され始めていますが、音響製品の前例はまだなく、優位性が見込めることから研究を進めています。成功すれば、未電化地域など外部電源が使えない環境でも音響機器が使えるようになります。

開発を始めたきっかけは、私が入社2年目のときに発足した、社員の新しい挑戦を後押しする『FIP制度』です。当時、FIPの担当者から「何か挑戦したいものはないか?」と声をかけられたときに、熱電発電の研究をしてみたいと思いました。実は学生時代に熱電発電の研究をしており、以前からこの技術を音響製品に応用できないかと考えていました。このプロジェクトは、そんな自分の野望を実現させるチャンスと捉え、挑戦を決めました。無事にFIPの選考で熱電発電の企画が採用され、同期とともに現在のプロジェクトを立ち上げました。今は私がプロジェクト全体のディレクションを、渡邊が電子技術の知見を踏まえたアイデア出しやモニタリングを担当し、二人三脚でプロジェクトを進めています。

試行錯誤の末に

浮き彫りとなった新たな壁

発足当時はプロジェクトに多くの時間を割くことができ、スムーズに進められていました。

最初は熱電素子の現状の能力を把握するための基礎検討から始めました。ほかにもウェアラブル機器の開発を見越し、人体から熱を多く取るための測定や、低い温度を保つための遮光塗料の検討も行いました。また、熱電発電を使用しているさまざまな製品を分解・調査することでベンチマークを行いました。

「出力電力の維持」は、エネルギーハーベストに共通する技術的障壁ですが、本プロジェクトでも乗り越えるべき課題です。ほかにも立ちはだかる壁は多く、実用化に至るまでにはまだ時間が必要です。

会社の風土と人が

若き社員の挑戦をサポートする

プロジェクトの開始から約3年が経ちますが、正直に言うと、まだ大きな成果物が出せておらず道の途中です。焦りから成果を出すことに急ぐあまり、違う方向に進んでしまうことも時にはありました。ただ、そんな時には、軌道修正を促してくれる先輩方のアドバイスや、周囲の協力的なメンバーにも助けられながら、現在もプロジェクトを継続しています。

熱電発電を用いた音響製品の開発は、先駆的な研究であるゆえに、思った通りの成果が出ない時期が続き、前向きな気持ちになれないことも多々ありました。そんなときも、上司や先輩からは「完全にできないことが証明できるまでやりきろう」や、「今やろうとしているような研究は、100回やって1回成功すればいいほうだ」と激励の言葉を多くかけてもらえ、ありがたかったですね。プロジェクト進捗発表など、社内全体にプレゼンする時には、技術的な鋭い指摘は当然あります。しかし否定的な言葉は一度も聞いたことはなく、むしろ好意的な意見ばかりです。

今回のように新たな技術を用いるプロジェクトは、若いメンバーで素直な意見を出し合い進めていくことがとても重要だと考えています。中でも初期メンバーの渡邊は今まで関わりを持った同年代の中で最も電子技術などの知見が深く、いつも助けてもらっています。今後も簡単に成果を出せないかもしれませんが、アドバイスをくれる他の上司や先輩方、この挑戦を支援してくれる会社の期待を裏切らないよう挑戦を続けていきます。

VOICES

響かせる人々